認知症とは、認知機能の障害によって日々の生活に支障がでる状態です。

もの忘れと認知症は一見似ているように見えても全く異なります。

認知症の症状のうち、言葉が出なくなる症状をご存知でしょうか?

ここでは、言葉が出ないという症状について以下の点を中心にご紹介します。

- 言葉が出ない症状の種類

- 言葉が出ないときの病院でのリハビリ

- 言葉が出ないときの自宅でのリハビリ

疑問を解消するためにも、参考にしていただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

スポンサーリンク

認知症の症状

認知症の症状には、中核症状と周辺症状があります。

中核症状とは、脳の働きが低下することによって直接的に起こる症状です。

記憶障害や見当識障害、理解や判断力の低下などが挙げられます。

周辺症状は、中核症状に付随して、性格や環境が絡み合って起きます。

妄想や抑うつ、興奮などが代表的です。

言葉が出ない症状は中核症状に含まれます。

スポンサーリンク

認知症で言葉が出ない症状の種類

中核症状の一つである言語障害は、高次機能障害とアルツハイマー型認知症によって引き起こされることが多いです。

言葉が出ない症状の種類を紹介します。

運動性失語

運動性失語は、ブロガー失語症などともいわれます。

運動性失語では、言葉は理解できる一方で以下のような症状が現れます。

- なかなか言葉が出てこない

- 話し方がたどたどしくなってしまう

イメージが言葉になる過程で障害が起きるため、正しい言葉を出すことが難しくなります。

また、文字を書くこともできません。

感覚性失語

ウェルニッケ失語症ともいわれます。

感覚性失語とは、意味が通じない言葉を話している状態です。

話し方だけ見ても問題ないように感じます。

音としては聞こえていても音を判別することができません。

聴覚に問題がなくても聞き取った音を識別する働きに障害が起きているためです。

また、音を言葉に変換することもできません。

自分が何について話しているのか、実感がない場合も多いです。

認知症の言葉が出ない症状のときの病院でのリハビリ

認知症の中核症状である失語症。

言葉が出ない場合は、リハビリを行う必要があります。

完治のための治療法は確立できていませんが、リハビリによって症状を改善させることは可能です。

失語症は、時間が経過するほど回復が見込めなくなってしまいます。

発症後2週間であれば明らかな改善が見込めるため、早期治療が大切です。

ここでは、症状の進行度ごとに適したリハビリ方法を紹介します。

急性期

急性期とは、症状が急に現れる発症初期を指しています。

急性期のリハビリ内容は、口の動きの練習や簡単な言葉かけが一般的です。

脳卒中などのリハビリも効果があり、改善が期待できます。

最も大事なポイントは、コミュニケーションを取ることです。

文章の組み立てや細かな理解などは重要視しません。

認知症の末期ではリハビリ自体が大きな負担となるため、認知症の方のペースに合わせることが大切です。

回復期

症状の改善が見られると、本格的にリハビリを開始します。

言語障害のリハビリは言語聴覚士を中心に行われます。

効果を高めるためにも、家族や友人、看護師など周囲の理解と協力を得ることが重要です。

聞く・話す・読む・書くことの四つを中心に、症状に合わせて内容を組み合わせていきます。

認知症で言葉が出ないときの自宅でのリハビリ

認知症による失語症の場合、完治は難しいです。

しかし、症状の改善などは見込めます。

以下で紹介することは、症状の改善のために、焦らずにコミュニケーションの一つとして取り組んでいくことが大切です。

退院後のリハビリ効果を高めるためにも参考にしてみてください。

あいさつ

失語症で言葉が出づらいとしても、あいさつは必ずしましょう。

重度の失語症だとしても、周りのマネをして発語することができます。

また、失語症だけでなく見当識障害にも効果的です。

あいさつによって、日時を理解できる可能性も高まります。

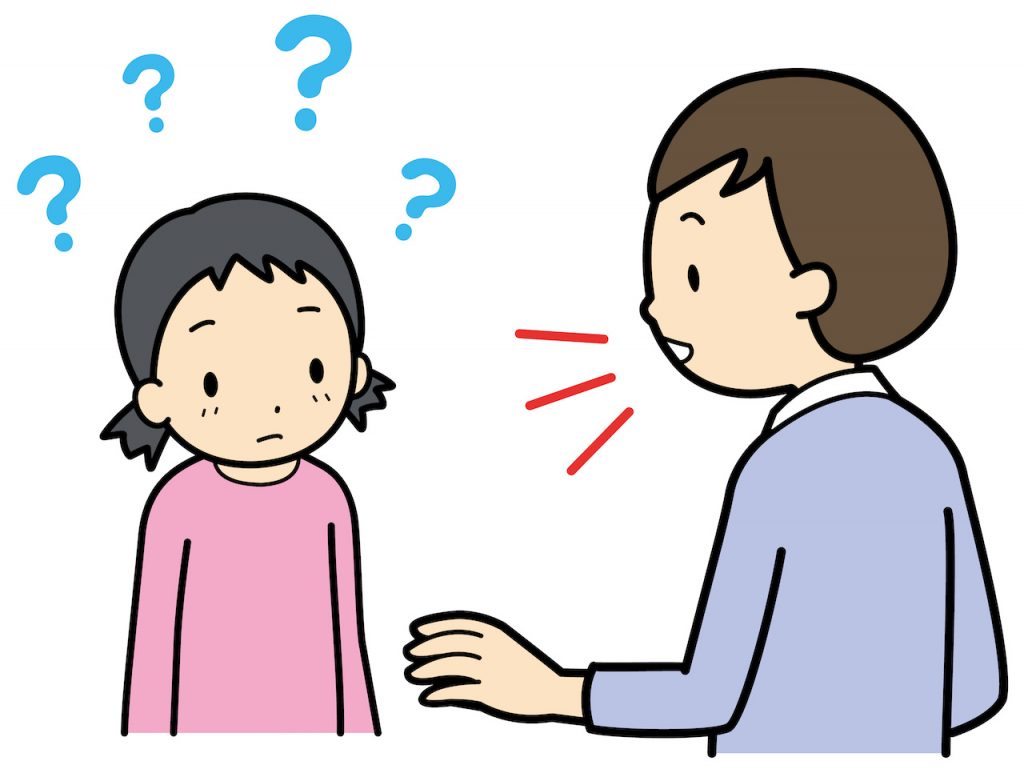

会話

周りが静かな環境で、聞き取りやすくゆっくりと話しかけましょう。

言葉遣いをいつもと変える必要はありません。

何か言おうとしたときは言葉を発するまで待つことも大切です。

「はい」か「いいえ」で答えられる質問から始めてみるのも一つの方法です。

日記

まずは、模写や文字をなぞることから開始しましょう。

書ける文字が増えてきたら、名前や生年月日、住所といった自分自身についての簡単な事柄や出来事を書いてみましょう。

書きたいものを見ながら音読することで、言葉が声に出せるようになることもあります。

手帳・カレンダー

その日の出来事や今後の予定などを書くことで、読み書きの訓練になります。

日付を理解する訓練にもなり、見当識障害のリハビリにもなります。

地域交流

言葉を出せなくなると、外出を避けてしまうことが多くなります。

周囲とのコミュニケーションも取りたがらなくなるでしょう。

しかし、症状を改善させるためにはコミュニケーションが欠かせません。

無理矢理交流させるように周りが仕向けることは本人にとってストレスとなります。

まずは外へ出ることから始めましょう。

慣れてきたら地域の交流会に参加してみるのもおすすめです。

認知症による失語症状がある方と話すポイント

認知症によって言葉が出ない場合、言葉が通じないこともあります。

しかし、言葉が通じない理由はいくつかあり、原因を判断することが難しいです。

一般的な原因は以下の二つです。

- 認知機能の低下によって言葉の意味が理解できない

- 加齢に伴う聴力低下によって言葉が聞き取れない

言葉が通じていない理由を把握するためにも、大きな声でゆっくり話すことが大切です。

言葉が出ない認知症症状のまとめ

ここまで言葉が出ない認知症症状についてお伝えしました。

要点を以下にまとめます。

- 言葉が出ない症状には「運動性失語」と「感覚性失語」がある

- 病院でのリハビリは、症状に合わせて段階的に行う

- 自宅でのリハビリは、あいさつや日記、地域交流など

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。