一般的に知られている認知症はアルツハイマー型認知症です。

認知症によって、症状の進行具合は全く違います。

では、レビー小体型認知症の末期症状をご存知でしょうか?

本記事では、レビー小体型認知症について以下の点を中心にご紹介します。

- レビー小体型認知症の末期症状

- レビー小体型認知症末期における生活状況

- レビー小体型認知症の進行具合

- パーキンソン病について

レビー小体型認知症の知識を深めるためにも、参考にしていただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

スポンサーリンク

レビー小体型認知症とは

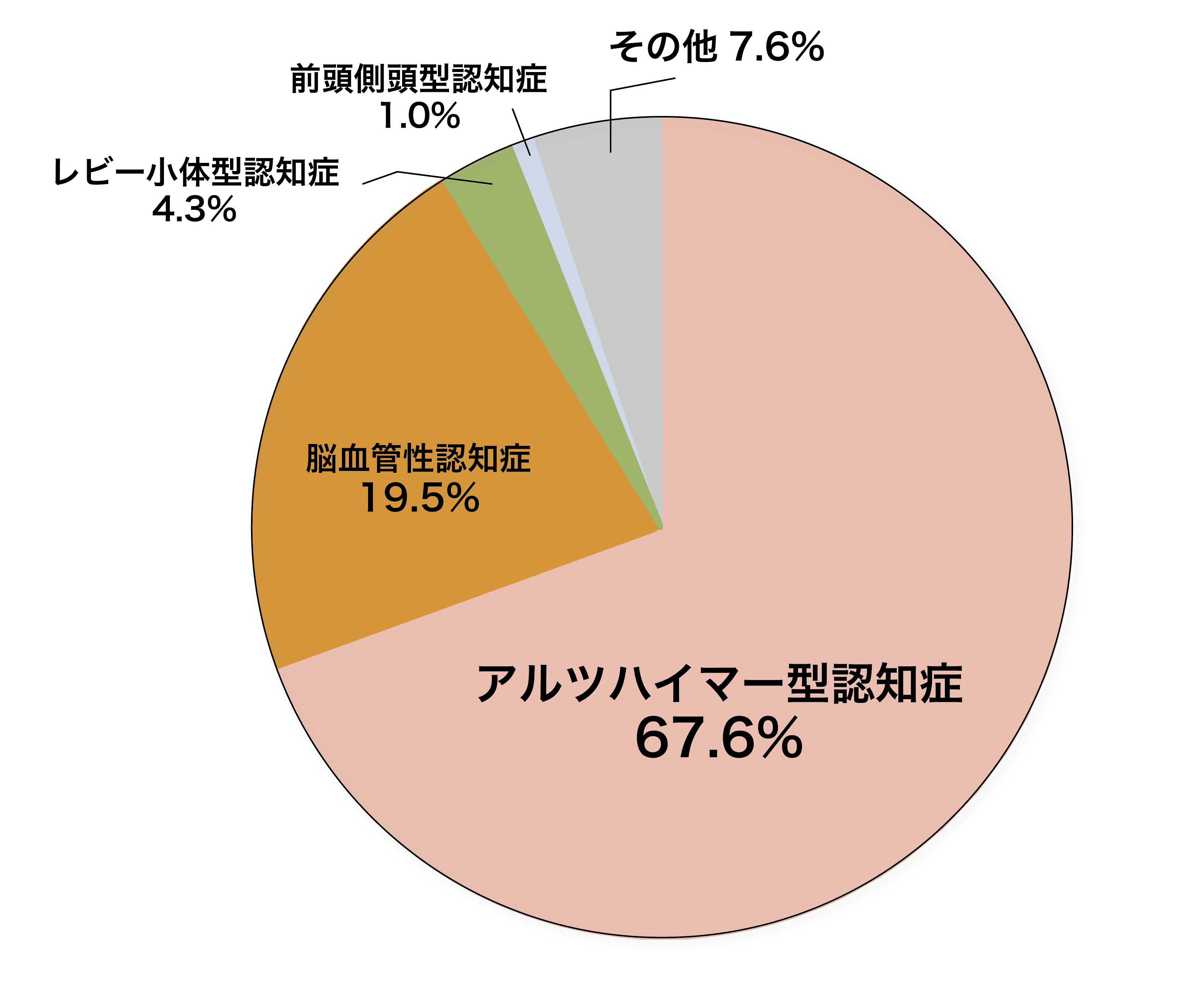

レビー小体型認知症は三大認知症の一つです。

認知症の中でアルツハイマー型認知症の次に多く、全体の20%を占めます。

レビー小体型認知症は65歳以上に多く見られますが、40代や50代の方が発症することも珍しくはありません。

男女比では、男性に多い傾向にあります。

主な症状は幻視や睡眠時の異常行動、パーキンソン症状などです。

三大認知症の一つとされているレビー小体型認知症。発症すれば幻視や妄想をともなう可能性のあるレビー小体型認知症ですが、どのような対策や予防があるのでしょうか?今回は、レビー小体型認知症について以下の点を中心にご紹介します。[…]

スポンサーリンク

レビー小体型認知症の末期症状

レビー小体型認知症では、パーキンソン症状や幻視、レム睡眠障害、自律神経症状がみられます。

末期状態では、パーキンソン症状や認知機能障害の悪化で常時介護が必要になります。

ちょっとした段差での転倒・転落リスクが高まるため、大変危険です。

さらに、自律神経症状によるふらつき・立ちくらみにも注意が必要です。

嚥下機能の低下も見られるため、誤嚥性肺炎を引き起こす可能性も高いです。

それぞれの症状を以下でご説明します。

パーキンソン症状

パーキンソン症状は、中脳の黒質などがレビー小体に障害されることが原因で現れます。

脳内の神経伝達物質である、ドーパミンやノルアドレナリン、アドレナリンが不足するからです。

ドーパミンの量が20%以下になると症状が発症すると言われています。

パーキンソン症状の具体的な例は以下の通りです。

- 手足の細かいふるえ

- 筋肉が固くなる

- 無表情

- 動きが鈍くなる

- 姿勢のバランスが悪くなる

- 歩幅が小さくなる

幻視

幻視は、実際にはいない人や小動物がはっきり見える症状です。

視覚を司る後頭葉が障害を受けることで発症します。

まるで現実のように見えてしまうため、追い払うために大声を出したり不審者として通報してしまったりといったことが起こります。

レビー小体型認知症には「幻視」と呼ばれる症状が出ます。このレビー小体型認知症は、すべての認知症の約20%といわれています。決して知名度の高い病気ではなく、症状が出ても認知症と認識されにくいです。ここではレビー小体型認知症の特徴的な症状で[…]

レム睡眠障害

人間の睡眠は、脳が眠るノンレム睡眠(深い眠り)と身体が眠るレム睡眠(浅い眠り)を交互に繰り返しています。

レビー小体型認知症の方は、レム睡眠時に大声を出す、暴れるなどの行動を起こすこともあります。

自律神経症状

自律神経症状もレビー小体型認知症の方によく見られます。

レビー小体が脳などの中枢神経だけでなく、心臓や消化器官などの自律神経内にも広がるためです。

自律神経のバランスが崩れると、立ちくらみや寝汗、頻尿、便秘、だるさ、動悸など様々な不調が生じます。

レム睡眠障害での不眠や自律神経症状の不調から抑うつ状態になってしまうケースもあります。

三大認知症の一つとされているレビー小体型認知症。発症すれば幻視や妄想をともなう可能性のあるレビー小体型認知症ですが、どのような対策や予防があるのでしょうか?今回は、レビー小体型認知症について以下の点を中心にご紹介します。[…]

レビー小体型認知症の末期における生活状況

レビー小体型認知症は、末期になるにつれて介護の必要度が高まっていきます。

そんな中、レビー小体型認知症末期の方はどんな生活を送るのでしょうか?

寝たきりになる前までは、介護があれば日常生活を送ることができます。

ただ、車いすが必要となり、嚥下障害のリスクも高い状態です。

しかし、まだ自分で動き口から食事をすることができます。

本人の希望に合わせて、できることはなるべく自分でやってもらうように工夫しましょう。

早期から適切な診断を受け、末期までのケアプランを立てておくことが大切です。

先を見越して日常生活を支援することが可能となります。

早期の段階で本人とも話し合っておくことがおすすめです。

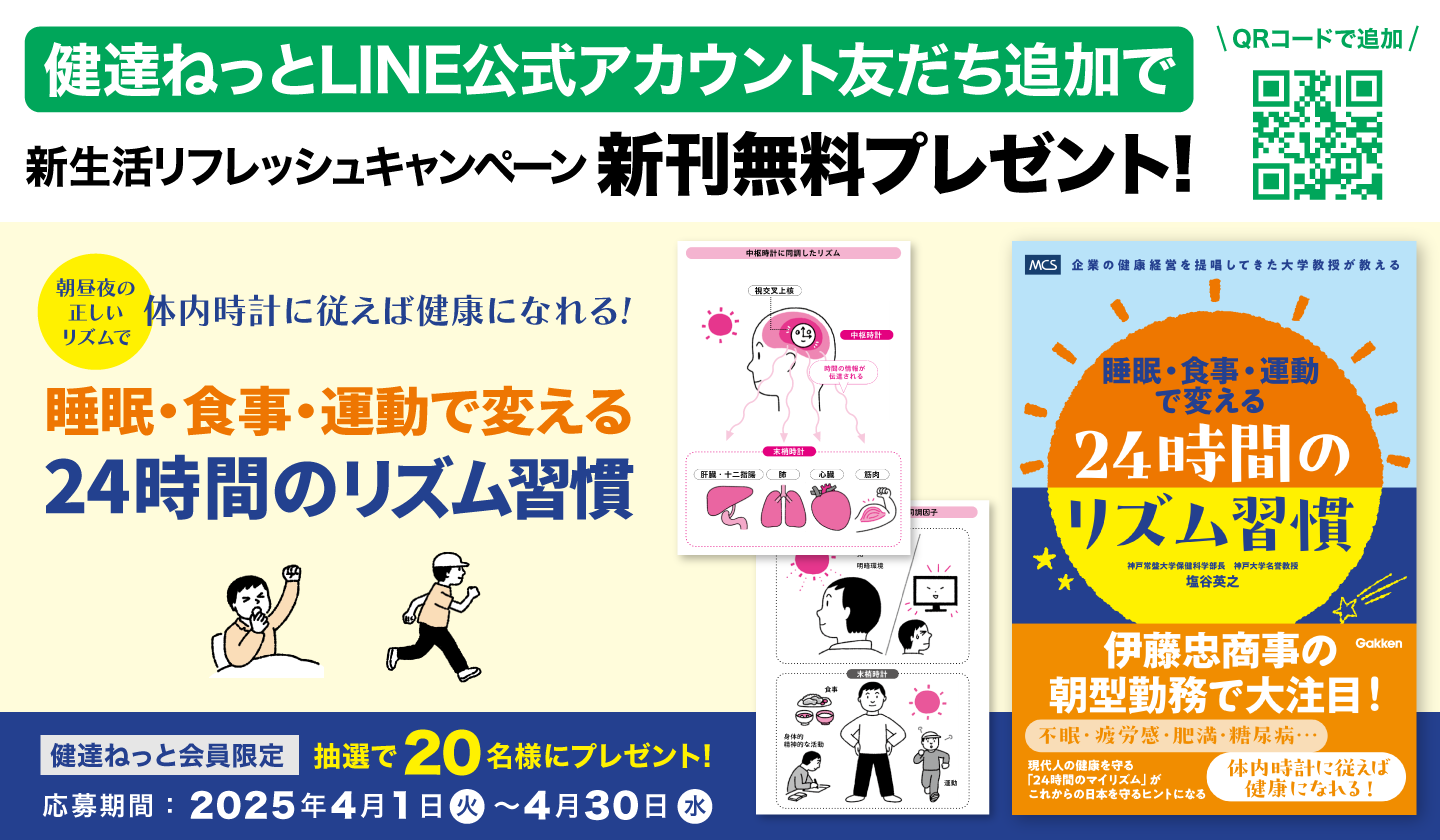

レビー小体型認知症の末期までの流れ

レビー小体型認知症の方の脳内には、レビー小体という物質が多く見られます。

レビー小体が大脳皮質に広く現れると、物忘れなどの認知症の症状が発症してしまいます。

さらに脳の奥の脳幹部分にレビー小体が現れると、ふるえや歩きにくさといった症状が現れます。

では、レビー小体型認知症ではどのような経過をたどって症状が現れていくのでしょうか?

初期

レビー小体型認知症の初期には、認知機能の低下が見られることは少ないです。

パーキンソン症状や幻視、レム睡眠障害、自律神経症状といった特有の症状が現れます。

また、これらの症状に本人や周囲が混乱する時期でもあります。

中期

初期症状の変動が大きくなります。

症状の改善と悪化を繰り返しながら徐々に症状が強まります。

また、この頃から記憶障害や見当識障害などの認知機能の低下もみられます。

認知機能・意識レベル

レビー小体型認知症は日ごとの症状の波が大きいです。

1日のうちでも変動し、夕方に悪化する傾向にあります。

さらに自律神経症状の影響で「食後に急に動きが鈍くなる」「夕方に幻視が増える」ということもあります。

抗精神病薬薬剤への過敏性

中期になり症状が進行してくると、症状を抑えるための投薬治療が行われます。

認知機能の低下を防ぐ抗認知症薬やパーキンソン症状に対するパーキンソン薬などです。

しかし、レビー小体型認知症は脳の神経細胞に作用する薬に過敏に反応します。

投薬の量や種類の変更によって、症状が悪化する場合もあります。

レビー小体型認知症を発症したらするべきこと

認知症、特にレビー小体型認知症を発症してしまったらどうすれば良いのでしょうか?

ここでは、レビー小体型認知症を発症してしまった時の対応・治療についてご紹介します。

対応法

レビー小体型認知症を発症してしまった時、ご家族はどう対応すれば良いのでしょうか?

レビー小体型認知症の方をご家族だけでケアすることは非常に大変です。

専門家や専門機関、介護保険などの福祉サービスを充分に活用しましょう。

ご家族の介護疲れを防ぐことができます。

レビー小体型認知症は完全に治らないからこそ、本人とご家族が無理せず生活していくことが大切です。

また、家族だけで孤立することは避けてください。

本人とご家族だけの生活を続けていくと、関係がどんどん悪化していってしまう可能性があります。

本人もご家族も、家族以外の方との交流を持ち、気分転換することがおすすめです。

同じ病気で悩んでいる人のコミュニティーに参加するのも良いでしょう。

治療法

レビー小体型認知症の治療法には薬物療法と非薬物療法があります。

薬物療法

レビー小体型認知症は、薬物療法が効果的だと考えられています。

しかし、レビー小体型認知症の方は薬に敏感に反応するため、少量でも副作用が現れる場合もあります。

市販の風邪薬や胃薬などでも具合が悪くなることがあるため注意が必要です。

認知症のうち、約4.3%を占めるのがレビー小体型認知症です。レビー小体型認知症は薬物療法によって症状を緩和することができます。では、治療薬ごとの効果や副作用の違いはご存知でしょうか?本記事では、レビー小体型認知症の治療薬について[…]

非薬物療法

レビー小体型認知症でも、他の認知症と同様に薬物療法と非薬物療法の併用が勧められています。

非薬物療法は脳を刺激する、住環境を整えるなどが挙げられます。

脳を刺激する

回想法、認知機能訓練、運動療法、音楽療法などがよく取り入れられています。

これらの中から本人の症状などに適した方法が選ばれます。

楽しく脳への刺激を取り入れ、脳を活性化して生活能力の維持・向上が期待されています。

住環境を整える

レビー小体型認知症の症状の幻視や誤認は本人の不安を強めます。

衣服などの誤認の原因となる物を仕舞い、部屋を明るくするなどが効果的です。

また、パーキンソン症状がある方はスムーズに歩きにくいという特徴があります。

転倒のリスクを減らすためにコード類をまとめる、床に物を置かないなどの工夫をしてみましょう。

その他

しっかりと話を聞くことも重要です。

本人は、全ての行動に意味を持っています。

家族が驚くような行動も、その原因を聞いて一緒に解決することで安心し落ち着きを取り戻すことができます。

また、レビー小体型認知症の方は便秘や脱水になりやすいです。

繊維質の多い食事や定期的な水分摂取も心がけましょう。

レビー小体型認知症とパーキンソン病の違い

レビー小体型認知症にはパーキンソン症状があります。

そのため、パーキンソン病と誤診されてしまうことがしばしばあります。

しかし、パーキンソン病はレビー小体型認知症とは全く違う病気です。

パーキンソン病は、日本で約20万人が発症している脳の病気です。

原因はまだはっきりしていませんが、脳内のドーパミン不足が原因と言われています。

高齢者に多く見られる病気ですが、若い人でも発症の可能性はあります。

症状としては、前述したようなパーキンソン症状が現れます。

抑うつなどの精神症状や便秘などの自律神経症状が現れることもあります。

病気の進行は非常にゆっくりで、正しく治療すれば発症から長い年数にかけて良い状態で過ごすことが可能です。

しかし、根本的な治療法は存在しないため一度発症すれば一生付き合っていく病気です。

「パーキンソン病」という病名を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。実はパーキンソン病と認知症には深い関係性があります。今回はパーキンソン病と認知症の発症の関係をご紹介した上で、パーキンソン病認知症の原因や症状をご紹介し[…]

レビー小体型認知症の末期症状まとめ

ここまで、レビー小体型認知症の末期症状についてご紹介しました。

要点を以下にまとめます。

- レビー小体型認知症の末期症状は、幻視や認知の変動、睡眠時の異常行動、パーキンソン症状など

- レビー小体型認知症の末期では、介護があれば日常生活を送ることができる

- レビー小体型認知症の初期では、認知機能の低下はあまりみられない

- パーキンソン病はレビー小体型認知症と誤診されやすい

これらの情報が少しでもあなたのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。