「腸活したいけど、具体的な方法が分からない」

「腸活するメリットや取り入れるべき習慣が知りたい」

腸活について興味や関心を抱いている方の中には、このように考えている方も多いのでは無いでしょうか。

腸活は、体の健康を支える上で非常に重要な心がけの1つであるといえ、普段の習慣から手軽に取り組むことができるものです。

本記事では、腸活について以下の点を中心に詳しく解説します。

- 腸活の概要

- 腸活のメリット

- 腸活に欠かせない普段の習慣

腸活にご興味のある方はご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

スポンサーリンク

腸活とは?

まずはじめに、腸活についてご紹介します。

腸活とは、食事や運動などを通して腸内環境を整えることで、健康促進を目指すことを指します。

私たちの腸内には、数百種類、合計約100兆個もの腸内細菌が存在し、これらは単に食べ物の消化を行うだけでなく、免疫力や精神、体調にも大きく関わっています。

そんな腸の環境を健康に保つためには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが重要です。

そのために効果的とされているのが、食物繊維などを含む食べ物の摂取や適度な運動習慣なのです。

腸活のメリットや具体的な方法については、後ほど改めてご紹介します。

スポンサーリンク

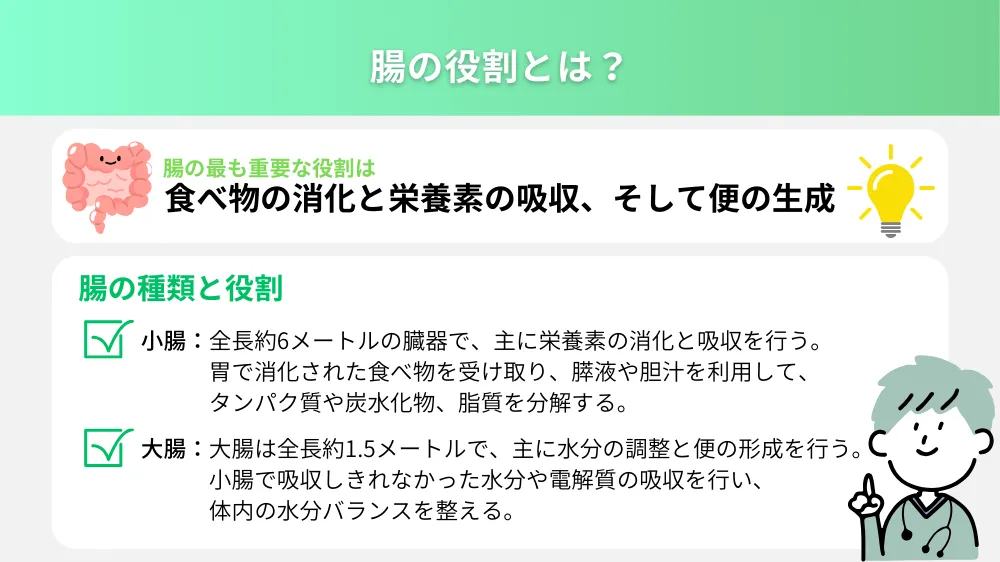

腸の役割とは

次に、体内における腸の役割についてご紹介します。

ご存じの通り、腸の最も重要な役割は、食べ物の消化と栄養素の吸収、そして 便の生成といえます。

私たちが普段摂取した食べ物は、食道や胃を通って約4時間程度の時間をかけて腸に辿り着き、

その後消化が始まります。

また、腸は大腸と小腸の2種類があり、それぞれ具体的な役割が異なります。

- 小腸:全長約6メートルの臓器で、主に栄養素の消化と吸収を行う。胃で消化された食べ物を受け取り、膵液や胆汁を利用して、タンパク質や炭水化物、脂質を分解する。

- 大腸:大腸は全長約1.5メートルで、主に水分の調整と便の形成を行う。小腸で吸収しきれなかった水分や電解質の吸収を行い、体内の水分バランスを整える。

そんな小腸や大腸は、「第二の脳」とも呼ばれており、神経伝達物質の生産にも関与しています。

例えば、幸せホルモンの1種であるセロトニンの約90%は腸で作られており、これは気分や情動の調節に重要な役割を果たします。

つまり、腸活は、栄養素の消化と吸収を促進するだけでなく、体調や精神的な安定にも繋がるのです。

以下の記事では、栄養の吸収率を上げる方法について解説しています。

合わせてご覧ください。

飽食といわれる現代日本ですが、偏食やダイエットなどで、実は隠れ栄養失調の人が多くなっています。隠れ栄養失調は自分でもわからないため、長期間にわたって栄養失調状態が続くことになります。長期間の栄養失調は、骨粗しょう症や貧血など深刻[…]

免疫力とは、ウイルスなどから体を守るための抵抗力のことをいいます。免疫力が上がると、ウイルスや感染症の予防、アレルギー症状の予防効果があります。では、免疫力にはどのような効果があるのでしょうか?本記事では、免疫力について以下の点[…]

腸活のメリットや効果

ここでは、腸活のメリットや効果について、以下の4つをご紹介します。

- 免疫力が向上する

- 便秘や下痢などが改善される

- 肌の質が改善される

- 肥満になりにくくなる

- 睡眠の質が上がる

- 幸福を感じやすくなる

免疫力が向上する

腸活のメリットや期待できる効果の1つ目は「免疫力が向上すること」です。

私たちの腸には、体内の免疫細胞のおよそ6〜7割程度が集まっており、腸は最大の免疫器官ともいわれています。

つまり、食事や習慣によって腸の状態を整えるということは、まさに体全体の免疫力を向上させることに繋がるのです。

また、腸内の善玉菌が増えることで、病原体から体を守る「免疫グロブリンA」と呼ばれる免疫物質の分泌が促進され、さらに短鎖脂肪酸の産生も活発になります。

結果として、風邪やインフルエンザなどの感染症への抵抗力が高まり、アレルギー症状の緩和にも効果が期待できることが研究でも明らかになっています。

便秘や下痢などが改善される

2つ目は「便秘や下痢などが改善されること」です。

前述したように、腸は体内に摂取された食事を分解し、体に吸収する役割を持っているため、健康な腸内活動は、便の形成と排出をスムーズにします。

また、腸内細菌によって生成される様々な代謝産物は、便の水分量を適切に調整し、便の状態を改善する役割も果たしています。

肌の質が改善される

3つ目は「肌の質が改善されること」です。

腸内環境と肌の健康には、密接な関係があります。

健康な腸内細菌は、栄養素の吸収を促進する役割を持っており、肌の再生と修復に不可欠なビタミンB群や

ビタミンK、ビオチンなどの産生も増加させます。

また、腸内細菌の働きにより、コラーゲンの生成が促進され、肌の弾力性が向上します。

つまり、腸内環境を整えることは、肌の透明感を増し、くすみやシミの改善にも繋がるのです。

肥満になりにくくなる

4つ目は「肥満になりにくくなること」です。

健康な腸内環境では、善玉菌が食べ物のエネルギーを効率よく使い、余分な脂肪として蓄積されるのを防ぎます。

また、善玉菌は「満腹感」を促すホルモンの分泌を促進させるため、適度な量で満足感が得られ、

結果として過食を防いでくれます。

さらに、善玉菌は食べ物からのエネルギー吸収を適切にコントロールし、特に内臓脂肪が溜まりにくい体質を

作ります。

睡眠の質が上がる

5つ目は「睡眠の質が上がること」です。

質の高い睡眠には、セロトニンやメラトニンが重要であるとされており、これらのほとんどは腸内で作られます。

また、善玉菌が作り出す物質には、リラックスを促し、寝つきを良くする働きがあります。

これにより、ストレスホルモンの分泌も抑制され、夜中に頻繁に目が覚めるということも減ります。

幸福を感じやすくなる

6つ目は「幸福を感じやすくなること」です。

1つ前の項目でもご紹介した通り、幸せホルモンの1種であるセロトニンの9割は、腸内で生成されており、

腸活によって腸内環境を整えることは、結果として幸福度が上がりやすくなるのです。

また、腸内環境が良くなると、リラックスを促すGABAという物質も多く作られ、穏やかな気持ちでいられる時間が増えます。

腸活に欠かせない普段の習慣

次に、腸活に欠かせない普段の習慣について、以下の4つをご紹介します。

- 規則正しい食事

- 発酵食品や食物繊維などの摂取

- 適度な運動

- 規則正しい生活リズム

規則正しい食事

腸活に欠かせない普段の習慣の1つ目は「規則正しい食事」です。

前述した通り、私たちの腸は、食べ物の消化や便の生成だけでなく、精神や体内のリズムにも大きく関わっています。

そのため、規則正しい食生活を心がけることで腸を十分に刺激し、消化器官の働きや排便のリズムを整えることができます。

また、食事をする際は食べ物を良く噛み、消化不良やそれに伴う腸内環境の悪化を防ぐことが重要です。

加えて、腸での消化を手助けするという意味も含めて、1日の中で定期的に水分を補給することも大切です。

発酵食品や食物繊維などの摂取

2つ目は「発酵食品や食物繊維などの摂取」です。

腸内環境を整えるためには、発酵食品と食物繊維を積極的に摂取することが欠かせません。

発酵食品には、味噌や納豆、キムチ、ヨーグルト、漬物などが挙げられ、これらには生きた乳酸菌や酵母が豊富に含まれています。

また、食物繊維には大きく分けて水溶性と不溶性があります。水溶性食物繊維は、腸内細菌のエサとなって善玉菌を増やしてくれます。

不溶性食物繊維は便のかさを増やし、腸の蠕動運動(便を押し出すために必要な筋肉を鍛える運動)を促進してくれます。

適度な運動

3つ目は「適度な運動」です。

運動は、腸の蠕動運動を活発にし、血行を促進してくれます。

例えば、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動は、腸の動きを活発化させる働きがありますし、

ヨガで行う腹式呼吸は、腹筋を刺激し、腸のマッサージ効果も期待できます。

ただし、激しすぎる運動は逆効果となる場合があるため、自分の体力に合わせた適度な運動をすることが大切です。

特に現代では、デスクワークなどで運動不足が目立っている方も多いため、日々の習慣の中に適度な運動を

取り入れることをおすすめします。

規則正しい生活リズム

4つ目は「規則正しい生活リズム」です。

人間の体には体内時計があり、睡眠や食事、排便などの生理的なリズムをコントロールしています。

そんな中で、不規則な生活習慣を送っていると、腸の働きにも支障が起こり、結果として体内リズムも狂ってしまいます。

また、朝は太陽の光を浴びることで、体内時計がリセットされ、一日のリズムを整えることもできます。

加えて、腸内環境の悪化を防ぐという意味でも、過度なストレスを抱えることは避け、適度にリラックスタイムや入浴の時間を確保することが重要です。

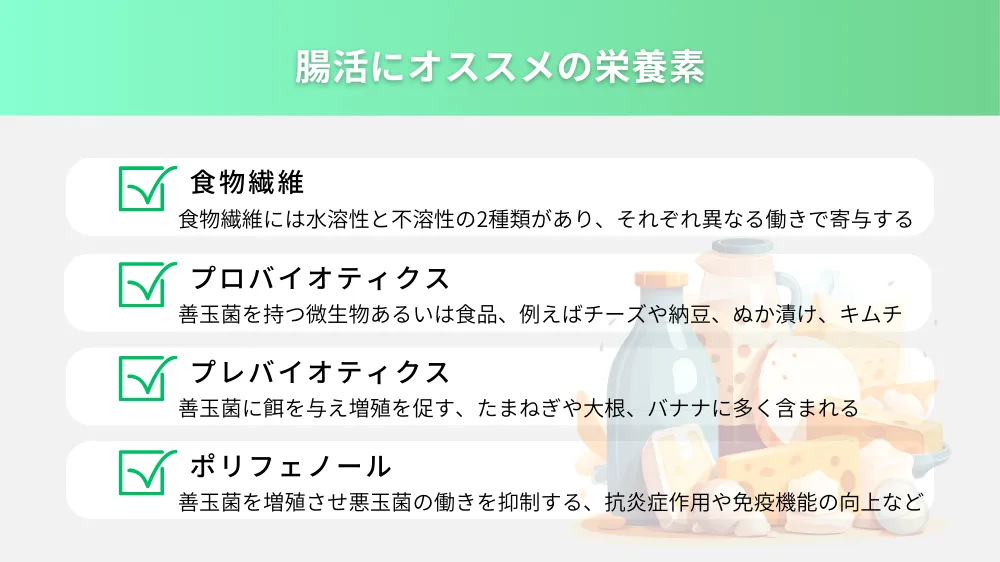

腸活にオススメの栄養素

ここでは、腸活にオススメの栄養素について、以下の4つをご紹介します。

- 食物繊維

- プロバイオティクス

- プレバイオティクス

- ポリフェノール

食物繊維

腸活にオススメの栄養素の1つ目は「食物繊維」です。

前述したように、食物繊維には水溶性と不溶性の2種類があり、それぞれが異なる働きで腸内環境を整えます。

- 水溶性食物繊維:水に溶けてゲル状になり、腸内で善玉菌の餌となって発酵を促進する

- 不溶性食物繊維:便のかさを増やし、腸の蠕動運動を促進する

また、食物繊維の一日の目標摂取量は、成人男性で20g以上、成人女性で18g以上とされており、玄米やごぼう、こんにゃく、キャベツなどに多く含まれています。

プロバイオティクス

2つ目は「プロバイオティクス」です。

私たちの腸内には、善玉菌と悪玉菌が存在し、腸内環境を改善するためには善玉菌を増殖させることが重要となります。

プロバイオティクスとは、善玉菌を持っている微生物、あるいは食品のことを指します。

プロバイオティクス、いわゆる善玉菌を持っている食品には、チーズや納豆、ぬか漬け、キムチなどが挙げられ、最近ではサプリメントなどにも含まれているものがあります。

そんなプロバイオティクスには、下痢や便秘など、便の不調を改善する役割があり、腸内環境の改善や免疫力向上を促す働きも持っています。

プレバイオティクス

3つ目は「プレバイオティクス」です。

プレバイオティクスは、腸内に存在する善玉菌に餌を与え、増殖を促す役割を果たしています。

プロバイオティクスとプレバイオティクスは、名前自体は非常に似ていますが、

実際には異なる働きを持っており、オリゴ糖や食物繊維がこれにあたります。

そんなプレバイオティクの1種であるオリゴ糖は、たまねぎや大根、バナナに多く含まれており、

食物繊維であれば豆類や野菜類、きのこ類などに多く含まれています。

ポリフェノール

4つ目は「ポリフェノール」です。

ポリフェノールとは、主に植物に含まれる抗酸化物質の1種で、他の栄養素と同様に腸内環境の改善に欠かせないものといえます。

そんなポリフェノールは、腸内の善玉菌を増殖させ、悪玉菌の働きを抑制する効果が期待できます。

悪玉菌は、増殖してしまうと腸内で様々な有害物質を産生し、結果として体全体に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、ポリフェノールは、腸内細菌によって代謝されることで、より吸収されやすい形に変化し、抗炎症作用や免疫機能の向上にも貢献します。

次の記事では、腸活に欠かせないヨーグルトの栄養について詳しく解説しています。

合わせて参考にしてください。

発酵食品のヨーグルトは、栄養成分や効果において優れた食品です。ヨーグルトには、腸内環境の改善などさまざまな健康効果が期待できます。ヨーグルトに含まれる栄養素にはどのようなものがあるでしょうか?ヨーグルトの健康効果には、腸内環境以外に[…]

腸内環境を悪化させる習慣

最後に、腸内環境を悪化させる習慣についてご紹介します。

腸活について調べていると、腸内環境を改善する食べ物や腸の働きを改善するための習慣などに注目してしまいがちですが、普段の生活習慣から腸内環境を悪化させない意識も重要です。

そのため、以下のような習慣はなるべく避けるようにしましょう。

- 早食い

- 睡眠不足

- 運動不足

- 過度な食事や飲酒

いくら体に良い食べ物や習慣を心掛けていても、これらの行動が習慣になっていると腸内環境が悪化し、

結果として病気や体調不良につながってしまう可能性があるため、注意することをおすすめします。

お酒をよく飲んでしまうという人は、こちらの記事で飲酒による悪影響ややめ方について解説しています。

合わせてご覧ください。

WHOは認知症リスク低減のためのポイントとして「多量飲酒の減量」を推奨しています。適切な飲酒量を守ることは健康を維持するためにも重要なポイントになります。なぜ多量飲酒の減量が認知症リスク低減のためのポイントとなるのでしょうか。本[…]

腸活 まとめ

ここまで、腸活についてご紹介しました。

要点を以下にまとめます。

- 腸活とは、食事や運動などを通して腸内環境を整えることで、健康促進を目指すこと

- 腸活のメリットには、免疫力が向上することや便秘や下痢などが改善されること、肌の質が改善されることなどが挙げらる

- 腸活に欠かせない普段の習慣には、規則正しい食事や食物繊維などの摂取、適度な運動などが挙げられる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。