o157(腸管出血性大腸菌)は、食中毒を引き起こす病原大腸菌の1つです。

低温に強い性質を持っていることから、夏季だけでなく気温が下がった秋や冬の食中毒の原因としても知られています。

なかには「家族が感染したらどうする?」「予防方法を知りたい」と感じる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、o157に家族が感染した場合について以下の点を中心に詳しく解説します。

- o157の症状と感染経路

- 家族がo157に感染した際の対処方法

- o157予防のポイント

o157に家族が感染した場合の対処法にご興味のある方はご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

スポンサーリンク

o157(腸管出血性大腸菌)とは?

とは?.webp)

はじめに、o157(腸管出血性大腸菌)の特徴を解説します。

o157は、下痢や腹痛をともなう食中毒の原因となる病原大腸菌の1つです。

人間や動物の体内には無害な大腸菌が生息していますが、なかにはo157のように腸管内で毒素を生み出す菌もあります。

o157の特徴は、感染力の強さと低温への耐性の強さです。

一般的に食中毒の発生には100万個以上の菌が必要といわれていますが、o157は100個程度の菌で食中毒を引き起こします。

また、冷凍庫内でも生存するほど低温に強いため、食中毒のピークが過ぎた夏以降の感染も相次いでいます。

食中毒が流行する時季以外にも、基本的な食中毒対策を行うことが重要です。

スポンサーリンク

o157の初期症状とおもな症状

次に、o157に感染した際の初期症状とおもな症状について詳しく解説します。

o157に感染すると、初期症状として腹痛や水溶性の下痢といった食中毒症状が現れます。

その後、頻回の下痢と同時、または少しあとに現れる血便や嘔吐も特徴的な症状です。

血便に糞便が含まれず、排泄物のほとんどが血液となる症例もあります。

まれに発熱をともなうケースもありますが、多くの場合は短期間かつ軽度で治まります。

また、o157に感染しても症状が出ない、またはすぐに体調が戻るなど人によって症状はさまざまです。

少しでも異変を感じたら、二次感染予防のため早めに医療機関を受診しましょう。

次の記事では、食中毒の種類について詳しく解説しています。

合わせてご覧ください。

食中毒といえば暑い夏の時期を思い浮かべる方がほとんどだと思います。しかし食中毒は夏ばかりでなく、寒い冬の時期も発症し食中毒の種類もさまざまです。一年中食中毒の対策が必要となった昨今ですが、食中毒の種類ごとの原因や対策はご存知ですか?[…]

AGAは疾患であるため、必要な治療を施さなければ治すことはできません。さらに、AGAは進行性の脱毛症のため、できるだけ早く治療を始めないと手遅れになってしまいます。AGA治療を検討している方にとって、どのクリニックを選ぶかは非常に重[…]

o157の致死率

ここでは、o157に感染した際の致死率について詳しく解説します。

通常、o157による食中毒症状は薬や休養で治癒するため、命の危険はないといわれています。

ただし、o157が生み出す毒素が原因で合併症を発症した場合、2〜3%の割合で命を落とす危険性もあります。

「腸炎」や「溶血性尿毒症症候群(HUS)」は代表的な合併症で、HUSは慢性の腎臓病を引き起こすことで知られています。

また、そのほかの合併症により、痙攣や意識障害などの後遺症が残る可能性も20〜30%程度あるといわれています。

免疫が低い子供や高齢者は、感染リスクだけでなく合併症発症のリスクも高くなるため、日頃から感染予防を行うことが大切です。

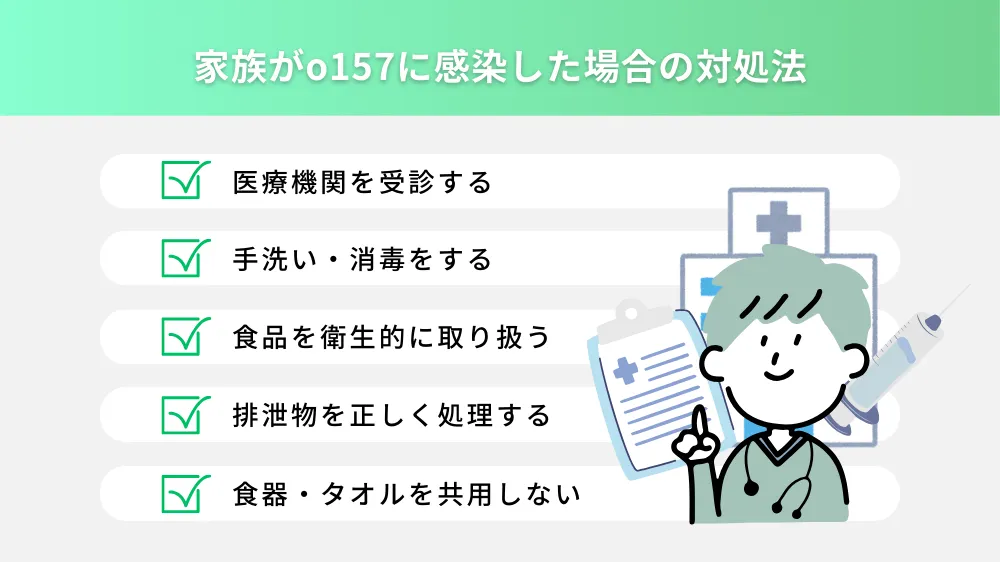

家族がo157に感染した場合の対処法

次に、家族がo157に感染した際の対処方法を5つご紹介します。

- 医療機関を受診する

- 手洗い・消毒をする

- 食品を衛生的に取り扱う

- 排泄物を正しく処理する

- 食器・タオルを共用しない

家族がo157に感染した場合は、感染の原因となった食品の特定や手洗い消毒の徹底による二次感染予防が必要です。

適切な対処方法を実践し、感染を広げないように注意しましょう。

①医療機関を受診する

家族がo157に感染した際の対処方法の1つ目は「医療機関を受診すること」です。

感染者の家族は、同じ飲食物を摂取したり感染者から菌をもらったりすることから、同時期に感染している可能性が高いといえます。

食中毒の症状がない場合でも菌の有無は確認できるため、速やかに医療機関で検査を受けましょう。

また、医療機関では、家庭内の消毒や二次感染予防方法についての指示も受けられます。

二次感染を防ぐため、o157の感染が疑われる場合はすぐに医療機関を受診しましょう。

②手洗い・消毒をする

2つ目は「こまめな手洗いと消毒」です。

帰宅後やトイレ使用後、調理前や食事前には流水と石鹸で丁寧に手を洗い、手指のアルコール消毒も行いましょう。

また、トイレや洗面所、ドアノブや電気のスイッチなど、感染者が触れた可能性のある場所も消毒する必要があります。

なお、家のなかを消毒する際は、逆性石鹸や消毒用エタノールを布に含ませて拭き取る方法が効果的とされます。

医療機関の指示に従って、正しい手洗いと消毒を行いましょう。

③食品を衛生的に取り扱う

3つ目は「食品の適切な取り扱い」です。

とくに、生肉や生野菜を保存、調理する際は、食材の洗浄や加熱殺菌を丁寧に行いましょう。

食品を保存する際は、食品同士が触れあわないよう個別に包装し、冷凍庫で低温保管すると効果的とされます。

食品に触れた調理器具にも菌が付着している可能性があるため、調理後にはキッチンや調理器具の消毒も行いましょう。

④排泄物を正しく処理する

4つ目は「感染者の排泄物を適切に処理すること」です。

o157は感染力が強いため、感染者の排泄物に触れると感染リスクが高まります。

子どもや高齢者などの排泄物処理が必要な場合は、使い捨て手袋を着用し使用済みオムツはすぐに密閉して処分しましょう。

また、感染者がトイレを使用したあとは、ドアノブやスイッチなど感染者が触れた場所の消毒も忘れてはなりません。

⑤食器・タオルを共用しない

5つ目は「感染者と食器やタオルなどの共用をしないこと」です。

使い捨ての食器やペーパータオル、個人用のタオルを使用し、可能な限り感染者との接触を避けましょう。

また、感染者が使用した寝具や衣服からも感染する可能性があるため、洗濯の前には家庭用漂白剤で30分殺菌する必要もあります。

なお、入浴やプールなど直接感染者の体が触れる場面では感染リスクが高まるため、シャワーやかけ湯のみに留めましょう。

こちらの記事では、食中毒の対処法について詳しく解説しています。

合わせて参考にしてください。

食中毒は細菌やウイルスなど、いろいろな原因によって引き起こされます。また、食中毒の多くは、適切な治療により治りますが、対処法を間違えると重症化する恐れがあります。食中毒になった時、どのような応急処置をすればいいのでしょうか?[…]

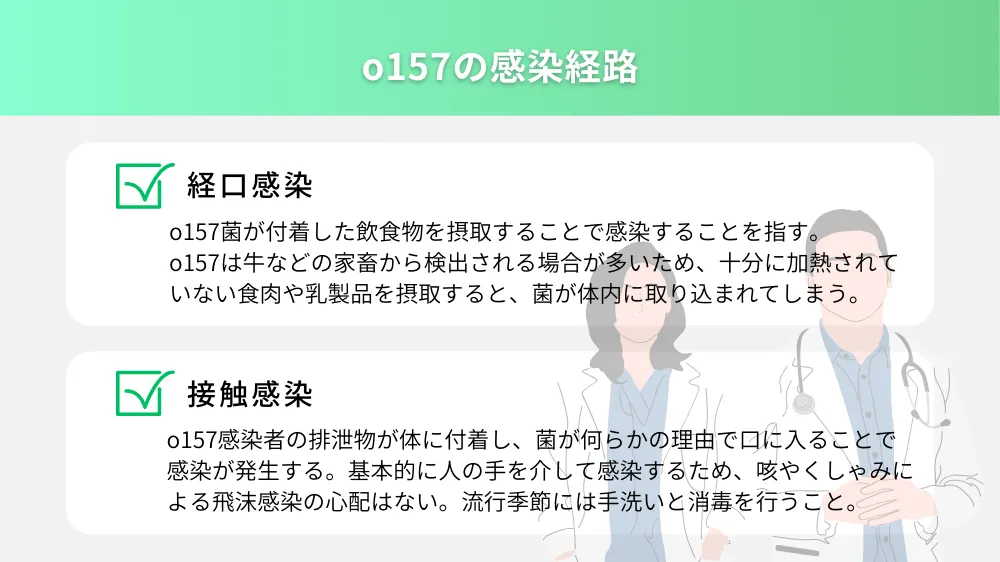

o157の感染経路

次に、o157の感染経路について、以下の2つをご紹介します。

- 経口感染

- 接触感染

o157の感染は、菌を持つ飲食物の摂取や感染者の排泄物を介して発生するケースが多く、感染者の汗や唾から感染することはありません。

o157はほかの病原大腸菌に比べると感染力が強いため、食中毒が流行する時季には食品の管理や手洗い消毒などの予防が必要です。

①経口感染

o157の感染経路の1つ目は「経口感染」です。

経口感染とは、o157菌が付着した飲食物を摂取することで感染することを指します。

o157は牛などの家畜から検出される場合が多いため、十分に加熱されていない食肉や乳製品を摂取すると、菌が体内に取り込まれてしまいます。

また、菌を持った動物だけでなく、動物が触れた生食用の発芽野菜からも感染する可能性があるため、注意が必要です。

食材の調理や保存を正しく行い、o157による食中毒を予防しましょう。

②接触感染

2つ目は「接触感染」です。

接触感染では、o157感染者の排泄物が体に付着し、菌が何らかの理由で口に入ることで感染が発生します。

o157は基本的に人の手を介して感染するため、咳やくしゃみによる飛沫感染の心配はありません。

一方、プールやおふろなどの直接体が触れあう場所、ドアノブや電気のスイッチなどよく触れる場所には感染リスクが潜んでいます。

o157が流行する季節には、正しい手洗いと消毒をこまめに行って感染を予防しましょう。

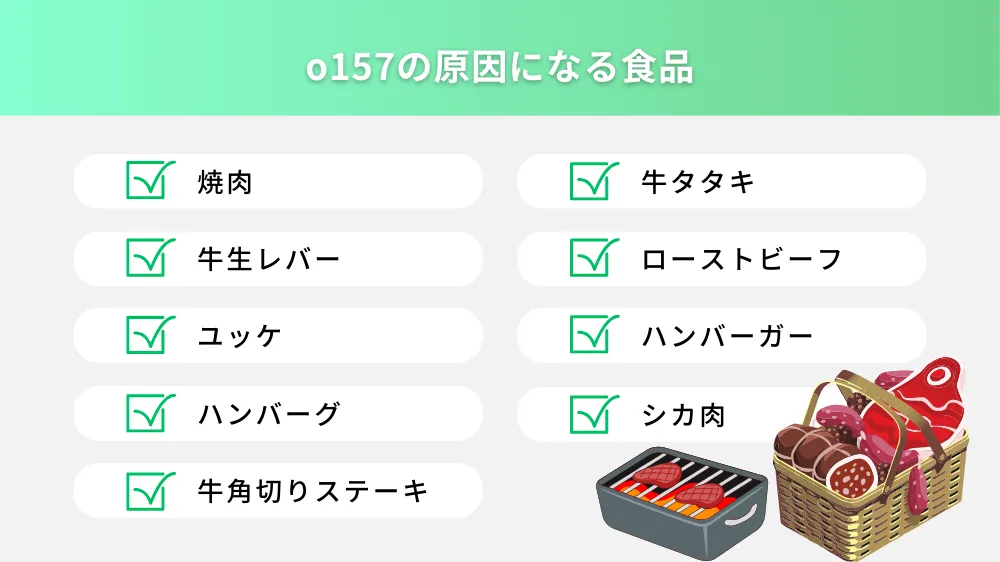

o157の原因になる食品

次に、o157の原因となる以下2つの食品について解説します。

- 食肉

- 生食用の発芽野菜

o157は牛などの家畜の大腸に生息しているため、食肉から直接感染する場合と菌に汚染された飲食物から感染する場合があります。

菌を含む可能性のある食品を把握したうえで食材を選び、適切な調理方法と保存方法で感染リスクを下げましょう。

①食肉

まず、o157の感染を引き起こしたと報告されている肉製品は、以下の9つです。

- 焼肉

- 牛生レバー

- ユッケ

- ハンバーグ

- 牛角切りステーキ

- 牛タタキ

- ローストビーフ

- ハンバーガー

- シカ肉

牛由来の食品から感染しているケースが多く、いずれも食品が十分に加熱されていなかったことが感染の原因といわれています。

生肉はもちろん、味付けされた肉製品にも菌が溶け込んでいる可能性があるため、食肉を調理する際は十分に火を通すよう注意しましょう。

②生食用の発芽野菜

2つ目は、以下の生食用の発芽野菜です。

- キャベツ

- カイワレ大根

- メロン

- 白菜漬け

- ホウレンソウ

- サラダ

- 調理トウモロコシ

- きゅうり

o157に感染した動物が栽培中の野菜に触れた、感染した動物の排泄物を含んだ水が栽培に使用されたことがおもな原因です。

生で食べることが想定されている発芽野菜は、流水でしっかり菌を洗い流しましょう。

また、表面がでこぼこしている野菜は熱湯消毒をする、加熱して食べられるメニューにするなどの工夫も必要です。

以下の記事では、様々な食中毒の原因をご紹介しています。

合わせてご覧ください。

家や学校で痛んだ食べ物を摂取して食中毒になったことのある方は少なくありません。しかし細菌やウイルスの種類による食中毒の違いはあまり知られていません。食中毒になる原因はどのような分類があるのでしょうか?食品別による食中毒の原因[…]

o157の治療法

ここでは、o157の治療方法について解説します。

o157に感染した場合、通常の下痢と同様に症状を和らげる対症療法が行われます。

整腸剤を使用して下痢の症状を抑え、十分な水分補給と休養で回復を待つのが一般的です。

激しい腹痛や血便が長引く場合や水分摂取が困難な場合には、点滴で輸液が行われることもあります。

なお、下痢止め薬には、腸内の容物を停滞させ毒素の吸収を促してしまう働きがあるため、自己判断での服用は控えましょう。

o157の感染は、医療機関で便の細菌検査を行うことでのみ確認可能です。

下痢や食中毒と判断して放っておくと二次感染を招いてしまうため、症状がみられた際は速やかに医療機関を受診しましょう。

スポンサーリンク

o157はどれくらいで治る?

次に、o157感染から治癒までにかかる時間について解説します。

o157は、初期症状発現から10日程度で治癒するといわれています。

感染しても症状が出ないケースもありますが、腹痛や下痢などの症状は1週間程度で治まるのが一般的です。

発熱をともなう場合でも、1〜2日の短期間かつ37度程度で治まることが多いとされています。

しかし、o157の感染が原因でほかの合併症が引き起こされた場合は、入院のうえ全身管理が行われることも。

o157に感染した際の症状は人によって異なるため、o157の流行時季には意識的に体調をチェックしましょう。

スポンサーリンク

o157の潜伏期間は?

ここでは、o157の潜伏期間について詳しく解説します。

o157の潜伏期間は2〜14日と幅広く、平均は3〜8日程度といわれています。

通常の食中毒は、数時間〜3日で初期症状が現れるため原因食品の特定が比較的容易です。

一方、o157は潜伏期間が長いため原因食品の特定が難しく、感染に気付かないまま原因食品を食べ続けてしまうこともあります。

また、o157は感染力が強いため、消毒されていない調理器具や水などを介して容易に感染が拡大してしまいます。

食中毒が流行する夏季には、手洗いや消毒、食材の洗浄や加熱殺菌を徹底して、感染および二次感染の拡大を予防しましょう。

スポンサーリンク

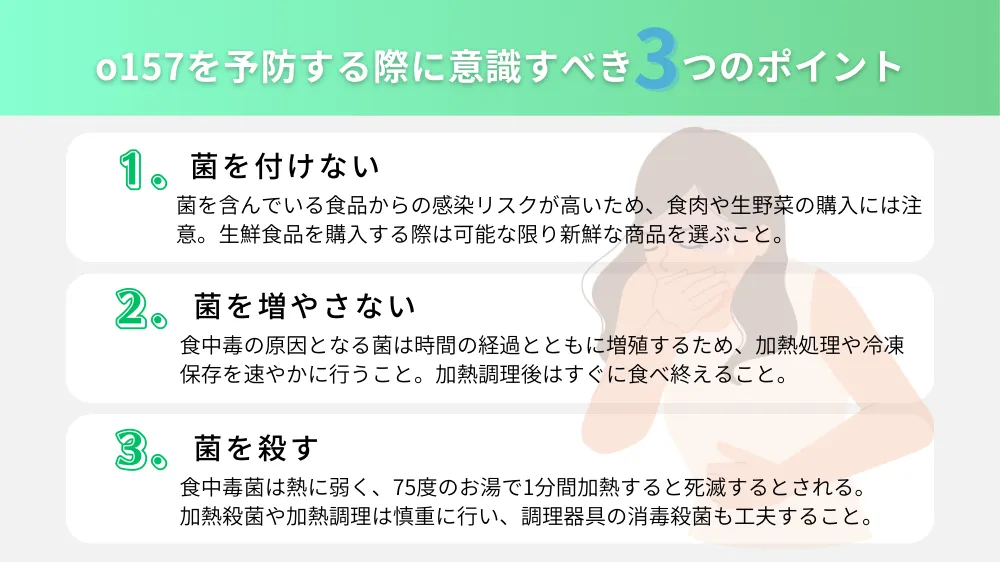

o157を予防する際に意識すべき3つのポイント

最後に、o157を予防する以下3つのポイントについて解説します。

- 菌を付けない

- 菌を増やさない

- 菌を殺す

o157は感染力が強い菌ですが、上記の基本的な食中毒対策で予防できます。

日頃から適切な食材選びや排泄物の処理、手洗いや消毒を徹底することが重要です。

o157予防のポイントを理解して感染リスクを減らしましょう。

①菌を付けない

o157に感染しないためのポイント1つ目は「菌を家に持ち込まないこと」です。

とくに、菌を含んでいる食品からの感染リスクが高いため、食肉や生野菜の購入には注意が必要です。

生鮮食品を購入する際は消費期限や食品の状態を確認し、可能な限り新鮮な商品を選びましょう。

また、加熱や冷蔵などの温度調節が必要な食材は買い物の最後にカゴへ入れ、ほかの食品との接触を減らすことも有効とされます。

買い物のあとは手洗いや消毒を丁寧に行い、購入商品の洗浄や区分け保存を速やかに行いましょう。

②菌を増やさない

2つ目は「菌を増やさないこと」です。

o157の菌が付着した場合でも、菌の増殖を抑えることで感染リスクは下げられます。

食中毒の原因となる菌は時間の経過とともに増殖するため、加熱処理や冷凍保存を速やかに行うことが大切です。

なお、調理済みの食品でも長時間室温に放置しておくと菌の増殖が進んでしまうため、加熱調理後はすぐに食べ終える必要があります。

すぐに食べない食品を保存する場合は、冷蔵庫10度、冷凍庫-15度に設定し、菌が増殖しにくい環境を整えましょう。

③菌を殺す

3つ目は「加熱または消毒による殺菌」です。

o157をはじめとする食中毒菌は熱に弱く、75度のお湯で1分間加熱すると死滅するといわれています。

ただし、食品の加熱不足が原因で食中毒が発生するケースも多いため、加熱殺菌や加熱調理は慎重に行う必要があります。

また、調理の際は、熱湯や塩素剤を用いた調理器具の消毒殺菌、食材ごとに調理器具を使い分けるなどの工夫も必要です。

o157に家族が感染したらまとめ

ここまでo157に家族が感染した場合についてご紹介しました。

要点を以下にまとめます。

- o157は腹痛や下痢を発生させる食中毒菌の一種で、菌に感染した飲食物の摂取や感染者の排泄物に触れることで感染する

- 家族がo157に感染した場合は医療機関を受診し、食品の衛生管理や手洗い消毒、適切な排泄物処理で二次感染予防を徹底する

- o157には、「菌を付けない・菌を増やさない・菌を殺す」という基本的な食中毒予防が有効とされる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。