社会福祉法人 小田原福祉会 理事長

時田佳代子 先生

スポンサーリンク

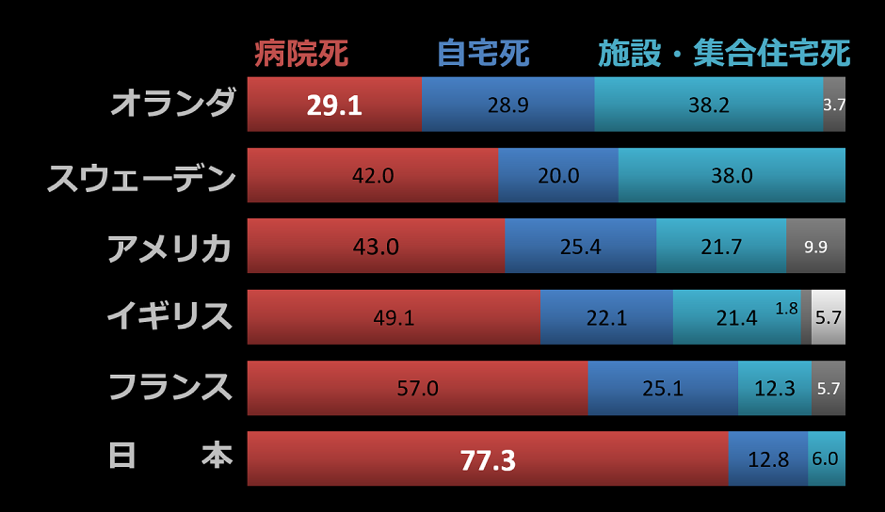

病院で亡くなる人が多い中、施設で最期を迎える人も増えてきている

人生の最期をどこで迎えたいですか、と問われたとき、あなたは何と答えますか?

医療や看護の専門職の多くは「自宅」と答えるそうです。

その答えの背景には、医療の場は人生の最期を過ごす場ではない、との思いがあるように感じられます。

しかし、残念ながら下記のグラフのように、日本では多くの方が病院で亡くなられているのが現状です。

医療法人社団悠翔会 佐々木淳先生資料より

さて、グラフの中で「施設・集合住宅死」と示されている割合は、この時点で6%ですが、「自宅死」とともに徐々にその割合は増加しています。

私が法人で経営している特別養護老人ホーム「潤(じゅん)生(せい)園(えん)」では、100名の入居者のほぼ9割の方が、施設内でご家族や介護職員の見守る中で亡くなられています。

入居者の平均年齢は90歳であり、さまざまな状況のなかで人生の最終章を施設で過ごされますが、やがて訪れる最期の様子は、人生を生き切り天寿を全うされたお姿です。

その天寿を支えるのは医療ではなく、きめ細やかで繊細なケアの力です。

スポンサーリンク

「介護食(救命食)」を中心に据えたケアが、入居者の生きる力を引き出す

潤生園でこうした看取りの実践を可能にした大きな要因に、「介護食」の開発がありました。

潤生園の開設は1978年ですが、1980年代後半になり、体調不良のため止むを得ず病院に搬送した入居者が、次々にそのまま帰らぬ人となることが続きました。

当時の職員たちはこの事態を重く受け止め、思い至ったのは、「病院に搬送したこと自体が誤りではなかったか」ということでした。

入居者の方々は、本当は家族と共に暮らしたいという思いに蓋をして泣く泣く入居し、この施設が終の棲家になると覚悟をして暮らしていたのに、体調が悪くなると病院に送られる。

「自分はもう見放されたのだ」という諦めや絶望感から、生きる意欲を失わせたのではないか。

そんな強い後悔の念に駆られたそうです。

このときから、潤生園の本当の介護が始まったように思います。

当時の職員の中で専門職はごくわずかでしたが、職員たちは体調が悪くなっても病院に送らずに、施設の中で自分たちにできることはないのかと考え、その模索の中で辿り着いたのが、のちに「介護食」と呼ぶ食事形態の開発でした。

「介護食」は、嚥下が困難になっても、無理なく喉を通る食事のことです。

完成したときに付けた名前は「救命食」でした。まさに命を救うための食事であり、熱が出て何も喉を通らないような状態のときでも、この「救命食」は飲み込むことができました。

「救命食」で数日過ごすと熱も下がり、普通の食事が摂れるようになって回復に向かうという経験が、職員たちに介護の何たるかを指し示し、導くものになっていったのでしょう。

介護はその人の生活を整える、幅広く奥の深い実践であり、適切で質の高い介護を提供することによって、人の持つ生命力を引き出すことができるのだ、という体験は、その後の潤生園の介護の原点になっていきました。

寿命は老化の最終ステージ。ゆるやかに最期へと向かっていく

こうした経緯から、潤生園では人生の最期まで口から食事を摂ることを重視しています。

経管栄養の方はひとりもいませんし、人は最期まで飲み込む力を持っていることを、文献上でも確認しています。

しかし、多くの場合、亡くなる前のある時期から「介護食」であっても、食べ物を受け入れなくなります。

言葉に出して「いらない」と言う方もいれば、口を閉じてしまう方や、口に入れても出されてしまう方など、そのありようはさまざまですが、一様に食事や水分を摂らなくなり、結果として体重が減少していきます。

亡くなる直前まで食事を摂る方もいますが、極めてまれです。

こうした事実を研究者と共にデータとして蓄積したところ、驚いたことに、亡くなる5年も前から変化が起きていることに気付きました。

5年間のデータが示したものは、亡くなる数カ月前まで通常量の食事や水分を摂っているにも関わらず、BMIの数値は減少し続けているという事実でした。

体重の減少は死を推定するための一つの指標と捉えていますが、それが亡くなる5年も前から徐々に起こっているということは、何を意味しているのでしょうか。

身体は自らの死の訪れを知っており、そこに向かってソフトランディングを始めるのではないだろうか、と私たちは仮説を立てています。

老化は遅かれ早かれ誰にでも起きる生理的変化です。「必ず起こる」という普遍性、「発現が遺伝的に決定されている」という内在性、「必ず進行し、後戻りはしない」進行性、「必ず身体に不利をもたらす」有害性、という特徴を持っています。

「老眼」、「白内障」、「難聴」、女性の「閉経」や、骨・関節の変形などがその代表例です。

つまり、避けることのできないものが「老化」であり、個人差はあるものの「寿命」は「老化」の最終ステージといえるでしょう。

残念ながら「老化」に対して医療ができることには限界があります。

私たちは人生のどこかの時点で、医療からの卒業を考えなければならないのでしょう。

不安を抱くことなく、長寿を喜べる社会へ

5年間のデータは、施設で亡くなられた方々が残して下さった貴重なものですが、同時にその方々が教えてくださったことも数多くあります。

何よりも強調したいことは、この方々はまったく苦しむことなく、静かに安らかに眠るように亡くなられた、という事実です。

長寿であればあるほどそれは顕著でした。

102歳で亡くなられた方は、片足の膝から下が壊(え)疽(そ)を起こし、皮膚は変色して、普通であればひどく痛むはずですが、そんな様子はまったくなく、笑顔を見せてくれていたほどでした。

こうした姿をご家族はかたわらで見守ってくださることも多く、ろうそくの火がふっと消えるように逝かれたときに、ご家族から発せられる言葉は「お疲れ様!」「よく頑張ったね!」「これまでありがとう!」などの、労いや感謝の数々です。

また、疎遠だったご家族同士を、再び絆を結び直すように働きかけられたことも、しばしば目にする光景です。

長寿の結果迎える死は決して悲しむべきものではないことを、多くの高齢者の方々から学ばせていただきました。

100歳以上の高齢者も年々増加し、今やだれもが100歳を生きる時代を迎えます。

認知症を持つ方の増加も即ち高齢化の結果であり、85歳以上で4割、90歳以上で6割、95歳以上では8割弱の方が認知症になるというデータも明らかになりました。

不安を抱くことなく、長寿であることを喜べる社会でありたいものですね。