「舌でつぶせるような柔らかい介護食が作りたい」

「硬いものが食べられない高齢者でも食事を楽しめる介護食レシピが知りたい」

現在介護をしている方、あるいは身の回りに高齢者がいる方などの中には、このように考えている方も多いのではないでしょうか。

介護食には、高齢者の状態や好みに沿ったいくつかの種類があり、中には舌でつぶせるような柔らかいメニューも存在します。

本記事では、舌でつぶせる介護食レシピというテーマで以下の点を中心に解説していきます。

- 介護食と通常の食事との違い

- 介護食の種類

- 介護食を作る際に意識すべきこと

介護食のレシピについて知りたいという方は、参考にしてください

スポンサーリンク

介護食とは?

まずはじめに、介護食について簡潔にご紹介します。

介護食とは、高齢者や咀嚼に何かしらの問題がある方のために作られる食事のことで、通常の食事よりも食べやすさや栄養バランスが考慮されています。

食材の硬さや大きさ、とろみの程度などを個々の摂食・嚥下機能に合わせて調整することで、誤嚥性肺炎を予防しつつ栄養が取れます。

少子高齢化が加速している現代では、高齢者が増加していること、そして 彼らを介護する若者が減少傾向であることが問題となっており、それに伴って介護食の需要も増えている状態です。

そんな介護食は、各高齢者個人の状態によってレベル分けされており、最も食べやすい区分1(容易に噛める)から区分4(噛まなくて良い)まで、咀嚼・嚥下機能に応じて適切な形態を選択できます。

また、見た目や味わいも配慮されており、できる限り通常の食事に近い満足感が得られるよう工夫することで、食欲が低下している高齢者でも食事が楽しめるようになっています。

介護食についてより詳しく解説していますので、こちらの記事も合わせてお読みください。

平均寿命が年々上がっており、それに伴って介護食が必要な人口数も増加しています。介護食にはさまざまな調理法があります。そもそも介護食とはどういったものなのでしょうか?介護食の調理のコツはあるのでしょうか?本記事では介護[…]

スポンサーリンク

介護食と通常の食事の違い

次に、介護食と通常の食事の違いについてご紹介します。

前述したように、介護食と通常の食事の最も大きな違いは、その食べやすさにあります。

通常の食事だと咀嚼や飲み込みが難しい、と感じる高齢者のために開発された介護食は、調理方法や物性、栄養面でも違いがあります。

特に栄養面においては、介護食は通常の食事と同等の栄養価を維持しながら、少量でもタンパク質やビタミン、ミネラルなどの必要な栄養が摂取できるよう調理されています。

また、見た目や食感においては、安全性を重視するため、繊維質の多い食材やパサつく食材は避けられる傾向にあります。

介護食とユニバーサルデザインフードの違いに興味のある方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

人は誰しも年を重ねていくうちに身体機能が低下していきます。そのひとつに嚥下機能がありますが、ユニバーサルデザインフードはご存じでしょうか。初めて耳にするといった方もいるかもしれません。ユニバーサルデザインフードを利用することでどうい[…]

介護食は簡単に作れる?

では、そんな介護食は簡単に作れるのでしょうか。

結論から述べると、簡易的な介護食であれば、専門的な知識がない方でも作ることは可能です。

前述したように、介護食にはいくつかの種類があり、高齢者個人の状態によって適切な調理方法や食事の特徴が異なります。

通常の食事は難しいものの、柔らかい食べ物などであれば難なく食べられる、という高齢者の場合は、普段の食事を少しアレンジした程度の介護食でも問題ありません。

しかし、咀嚼が難しい、液体に近いような状態の食べ物でなければ飲み込めない、という高齢者の場合は、相応の介護食を作る必要があります。

通常の食事とは全く異なるような介護食の場合は、食材の特徴や介護食を作るための調理方法を理解しておく必要があるため、相応の知識を頭に入れておく必要があるでしょう。

簡単に作れる、舌でつぶせるような柔らかい介護食のレシピについては、後ほど改めてご紹介します。

介護食には液体状のものが多いため、食事中の汚れ防止が重要です。

そこで便利なのが介護用食事エプロンです。

介護時の食事用エプロンについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

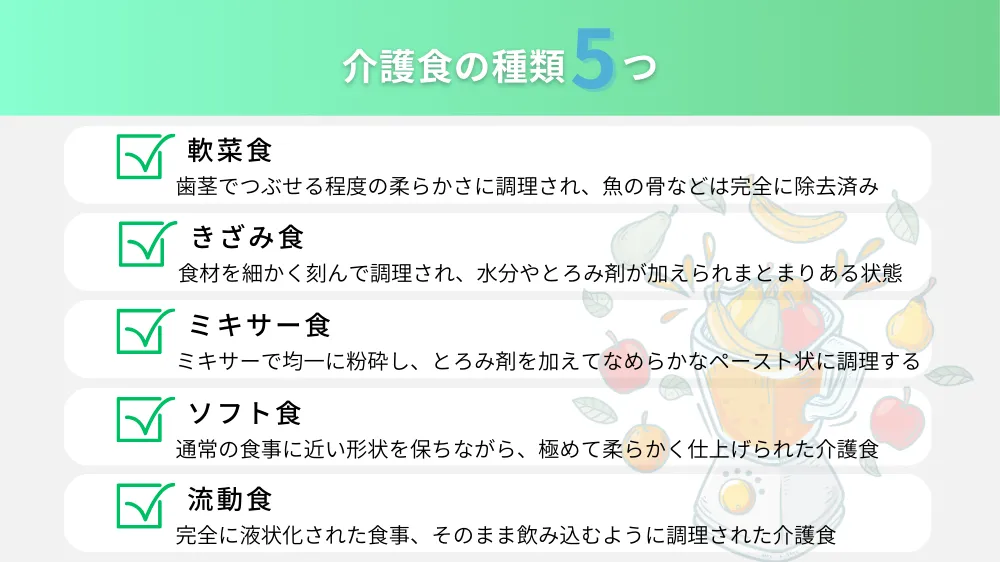

介護食の種類

ここでは、介護食の種類についてご紹介します。

前述したように、介護食には以下のような5つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。

- 軟菜食:通常の食事に最も近い形態の介護食で、歯茎でつぶせる程度の柔らかさに調理されている点が特徴

- きざみ食:食材を細かく刻んで調理されている介護食で、食べる際の量が調整しやすいように工夫が施されている点が特徴

- ミキサー食:食材をなめらかなペースト状に調理したような介護食で、とろみ剤を加えて適度な粘度に調整されている点が特徴

- ソフト食:軟菜食よりも柔らかい介護食で、ゲル化剤などの食品添加物を使用して食材を再形成している点が特徴

- 流動食:その名の通りそのまま飲み込むことを目的として調理された液状の介護食

これらの介護食は、個人の歯の状態や咀嚼力によって適切なものが異なるため、実際に介護食を作る際は高齢者の状態を確認する必要があるでしょう。

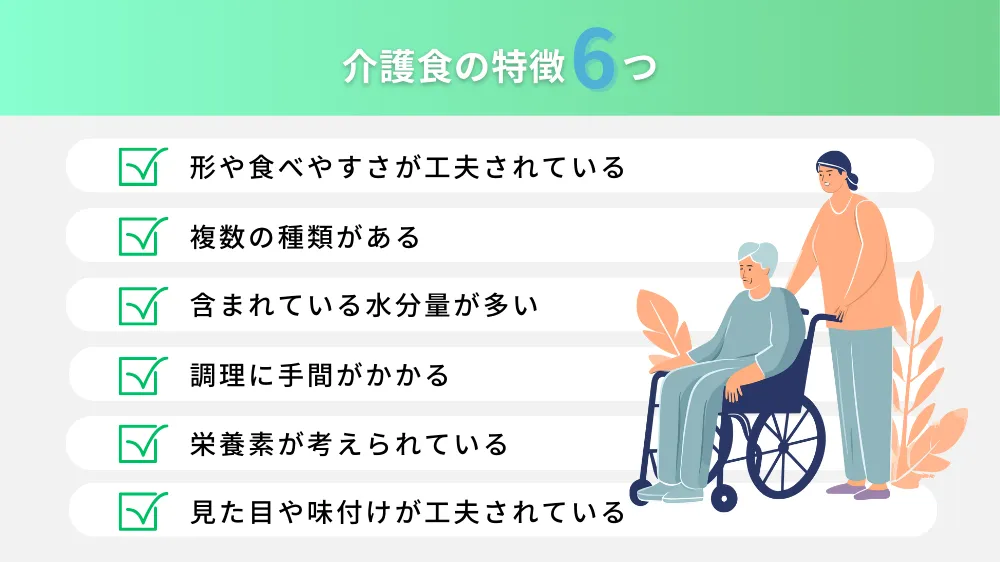

介護食の特徴

次に、介護食の特徴について、以下の6つをご紹介します。

- 形や食べやすさが工夫されている

- 複数の種類がある

- 含まれている水分量が多い

- 調理に手間がかかる

- 栄養素が考えられている

- 見た目や味付けが工夫されている

形や食べやすさが工夫されている

介護食の特徴の1つ目は「形や食べやすさが工夫されていること」です。

介護食の最大の特徴は、やはり高齢者の状態を考慮して食べやすさが配慮されているという点です。

食材の硬さや大きさ、とろみの程度は、誤嚥を防げるよう細かくコントロールされており、一口サイズの調整や、飲み込みやすい形状への加工など、個々の状態に応じた工夫がなされています。

複数の種類がある

2つ目は「複数の種類があること」です。

介護食は、日本介護食品協議会が定めた区分に従って、咀嚼・嚥下機能のレベルに応じた段階的な分類が用意されています。

高齢者個人がどの程度の咀嚼・嚥下機能のレベルに値するのかという点については、医療機関などの施設で確認できるでしょう。

また、家庭で介護食を作るという場合は、食べる本人の様子を見ながら少しずつ柔らかさ等を調節しても良いでしょう。

含まれている水分量が多い

3つ目は「含まれている水分量が多い」です。

硬い食べ物は食べにくい、高齢者は水分不足を認識しにくい、などの点から、介護食には通常の食事よりも多めの水分が含まれていることが一般的です。

具体的には、ゼリー状やムース状の食品を活用したり、とろみ剤を使用して適度な粘度を持たせたりすることで、安全に水分を摂取できるようにしています。

また、スープやソースなどの水分を多く含む料理を取り入れることで、必要な水分量を確保しつつ、美味しく食事を楽しめるよう配慮されています。

調理に手間がかかる

4つ目は「調理に手間がかかること」です。

ここまでの内容でお分かりの通り、介護食は通常の食事よりも調理する手間がかかります。

食材の選定から下処理、調理、仕上げまで、各工程で食べやすさや栄養面について考える必要があり、高齢者が実際に口にする際に喉への詰まりなどのトラブルが起こらないようにする必要があります。

また、食事の温度管理も重要で、提供時の温度によって食べ物の状態が変化する可能性があるため、慎重に管理する必要があります。

栄養素が考えられている

5つ目は「栄養素が考えられていること」です。

介護食は、高齢者が食べることが想定されていることもあり、高齢者が不足しがちな栄養素が取り入れられています。

特に、タンパク質やビタミン、ミネラルの摂取に重点が置かれ、これらの栄養素が効率的に摂取できるよう工夫されています。

見た目や味付けが工夫されている

6つ目は「見た目や味付けが工夫されていること」です。

特に高齢者の場合は、食欲があまりわかないという方も多く、介護食は見た目や味付けなども工夫されています。

色彩豊かな食材を使用し、見た目の良さを保つことで、食欲を促進し、自然と箸が進むよう調理されているのです。

舌でつぶせる!おすすめの介護食レシピ

ここでは、舌でつぶせる介護食レシピについて、以下の3つをご紹介します。

- ハンバーグ

- 鶏団子のあんかけご飯

- カボチャの茶碗蒸し

ハンバーグ

舌でつぶせる介護食レシピの1つ目は「ハンバーグ」です。

ハンバーグは、一般的に柔らかい食べ物というイメージがありますが、咀嚼や飲み込みが難しいと感じる高齢者にとっては、まだ十分に柔らかい食べ物とは言えません。

舌でつぶせる程度に柔らかみを付けるためには、ゲル化剤と呼ばれる固形化調整食品を加えてミキサーにかける必要があります。

まずは通常通りにハンバーグを作り、そこにゲル剤を加えて混ぜ合わせるようなイメージです。

ミキサーにかけたものはそのまま通常のハンバーガーの形にすることで、食感のみ柔らかいものを作れます。

鶏団子のあんかけご飯

2つ目は「鶏団子のあんかけご飯」です。

鶏団子のあんかけご飯は、キューピーが提供している「やさしい献立鶏だんごの野菜煮込み」や「やさしい献立やわらかごはん」を組み合わせるだけで作れる簡単な料理です。

どちらもお皿などの容器にうつしてラップをかけ、レンジ(500W)で約40秒加熱するだけで作り上げられます。

柔らかさや食べ物の柔らかさについては、実際に食べる前に口にしてみて確かめてみてください。

カボチャの茶碗蒸し

3つ目は「カボチャの茶碗蒸し」です。

少し変わった味を演出しながら舌でもつぶせるような柔らかい食感が欲しいという場合におすすめです。

舌でもつぶせるカボチャの茶碗蒸しの作り方は、以下の通りです。

- 冷凍のかぼちゃを皿に入れてラップをし、電子レンジで500W50秒で加熱する

- かぼちゃの皮を取り除いてつぶす

- 溶いた卵に、つぶしたかぼちゃを入れてよく混ぜる

- 卵とカボチャを混ぜ合わせた容器に塩(0.6g)、醤油(3g)、だし汁(120g)を加える

- 容器の中身を一度ざるで濾す

- ざるで濾した卵液をよく混ぜながら容器に入れ、蓋をして蒸し器で10分程度加熱する

茶碗蒸しは、使用する食材次第で様々な味を生み出せるため、カボチャが苦手な方は他の食材で試してみても良いでしょう。

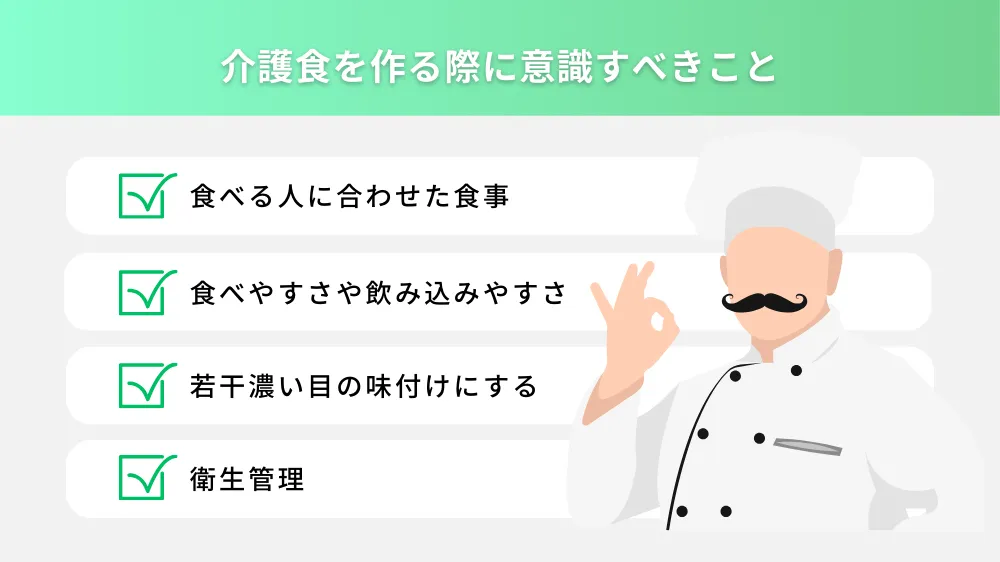

介護食を作る際に意識すべきこと

最後に、介護食を作る際に意識すべきことについて、以下の4つをご紹介します。

- 食べる人に合わせた食事

- 食べやすさや飲み込みやすさ

- 若干濃い目の味付けにする

- 衛生管理

食べる人に合わせた食事

介護食を作る際に意識すべきことの1つ目は「食べる人に合わせた食事を作ること」です。

ご存知の通り、介護食は個人の状態や好みに合わせた最適なものを作るという点が重要であり、食べやすさも個々の好みに合わせる必要があります。

また、通常の食事と同様にアレルギーや栄養バランスなども、個人の体調や持病などによっても異なるため、事前に食べる人の特性を十分に理解しておくことが重要です。

食べやすさや飲み込みやすさ

2つ目は「食べやすさや飲み込みやすさ」です。

当然のことですが、食べやすさや飲み込みやすさも十分に意識する必要があります。

食材は均一な大きさに調理し、硬さにムラがないようにすることで、食べる際のストレスを可能な限り軽減する意識が重要です。

若干濃い目の味付けにする

3つ目は「若干濃い目の味付けにすること」です。

特に後期高齢者の場合は、若い方よりも味覚が鈍感になっていることもあるため、通常よりも濃い味付けを加えることがポイントとなります。

とは言え、調味料などの過度な使用は健康に悪い影響をもたらす可能性もあるため、食事量に合わせて適切な量で調節する必要があります。

衛生管理

4つ目は「衛生管理」です。

食べやすさや飲み込みやすさという点を意識して食事の柔らかさ等を追求することも重要ですが、高齢者が口にするということを考えると、徹底した衛生管理も重要となります。

これは、高齢者の免疫力は低下している場合が多く、食中毒などの感染症リスクが高いためです。

調理器具や作業台の消毒、手洗いの徹底、食材の適切な温度管理など、基本的な衛生管理を確実に行うことが重要です。

スポンサーリンク

舌でつぶせる介護食レシピまとめ

ここまで介護食の宅配サービスについてご紹介しました。

要点を以下にまとめます。

- 介護食と通常の食事の最も大きな違いは、高齢者が食べやすいような状態を意識して作られたという点

- 介護食には、軟菜食やきざみ食、ミキサー食など、食べやすさに応じて複数の種類がある

- 介護食を作る際には、食べる人に合わせた食事や食べやすさや飲み込みやすさ、若干濃い目の味付けにするなどのポイントを意識することが重要

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。