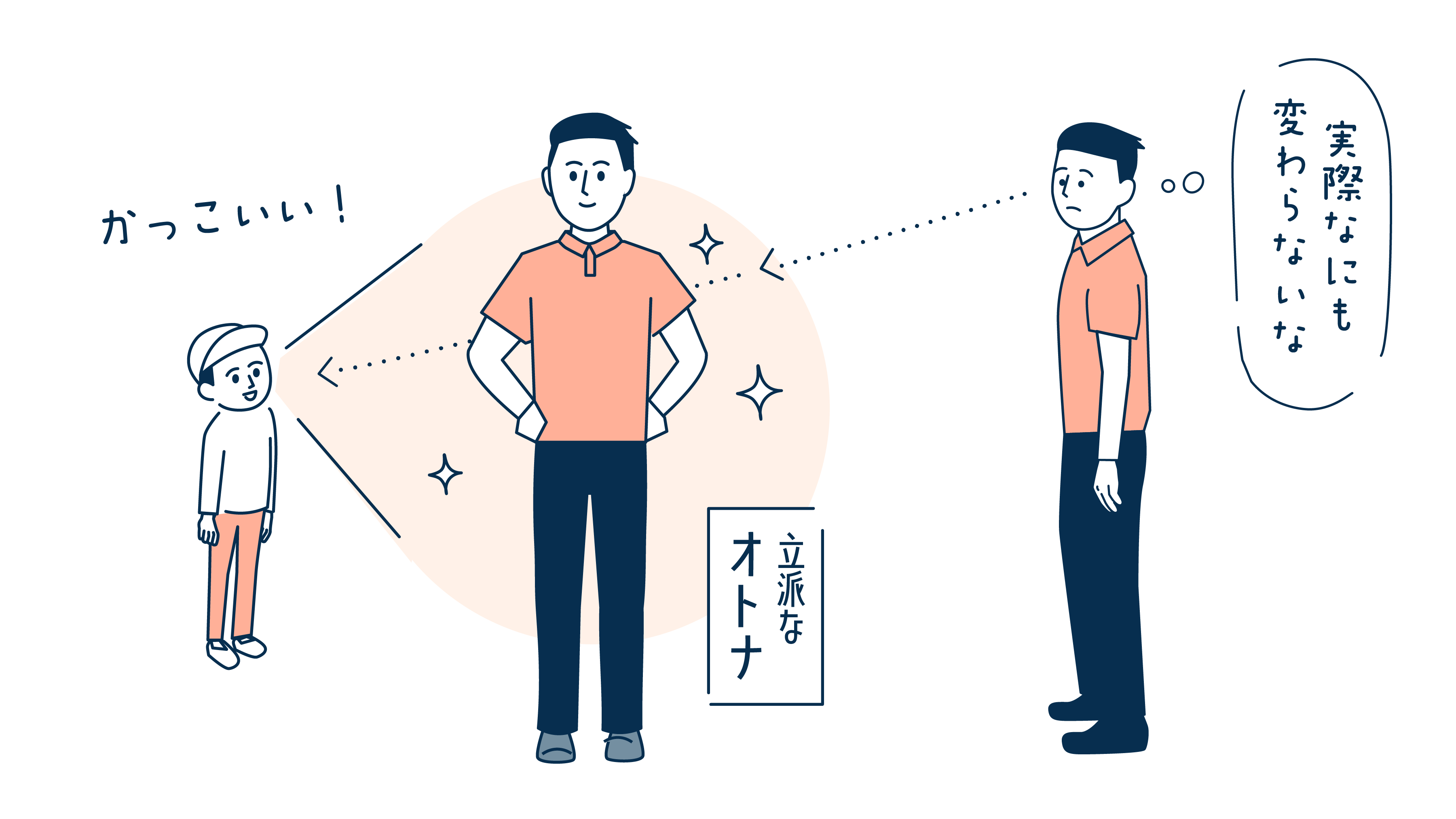

子どものころに抱く大人に対する印象は、自分とはかけ離れた存在であり、子どもとは考えていることも、することも違う、想像すらできない存在だったような気がします。しかし、いざ自分が大人と言われる年齢になってみると、当たり前なのですが子どもであった自分の延長線上にいるだけであり、考えていることも、することもそれほど大きくは変わっていないことに気づきます。

自分が自分であり続けていることに、もちろん何の違和感もありません。

ある障害を負った方が話されていたことです。「“私という人間は何も変わっていないのに、周りはそれを認めてくれない”それがつらい」、というものでした。時間軸の中で本人は本人であり続けているのに、障害を負うというエピソードをさかいに、違った人間として扱われてしまう。

自分が自分であり続けられない、それがいかにつらいことなのか、本人にしかわからない悲哀に呆然とした記憶があります。忘れることのない、忘れてはいけない言葉になっています。

子どもから見て、大人が得体の知れない存在であるように、他人どうしは得体の知れない存在ですから、お互いを真に理解することは難しいでしょう。しかし、目の前の人は、自分と同じように、何が起こったとしても自分であり続けていることだけは変わりありません。

先の方のように障害によって不自由な体になる、あるいは高齢になり容姿が変化する、認知症のため言動が以前と変わったように見える。それは、あくまで傍から見た変化で、相対的なものでしかありません。

中途で障害を負った方、高齢者、認知症者に対して周囲の者がとるべき態度は、慈愛でも、やさしさでもなく、“いつもと同じように変わらず本人と接する”ことです。そして“明日もまたいつもと変わらず本人と接する”ことです。

本人が本人であり続けられることを支える、それが、何よりその人を安心させるでしょう。まずは、障害、高齢、認知症と特別な目でその人を見ている自分に気づくところからはじめられます。

病気や障害をもちつつ、地域や家庭で生活されている方に共通するのは、本人の心身機能や動作の回復だけではなく、変わらぬ本人として受け止めることのできる周囲の者の存在です。