地方に在住されている方が、脳卒中や心筋梗塞などで一刻を争う治療が必要になった場合には、自宅から遠く離れた大都市にある特定機能病院(医科大学の附属病院など)のような高度医療を行う病院に入院しなければならないことがあります。

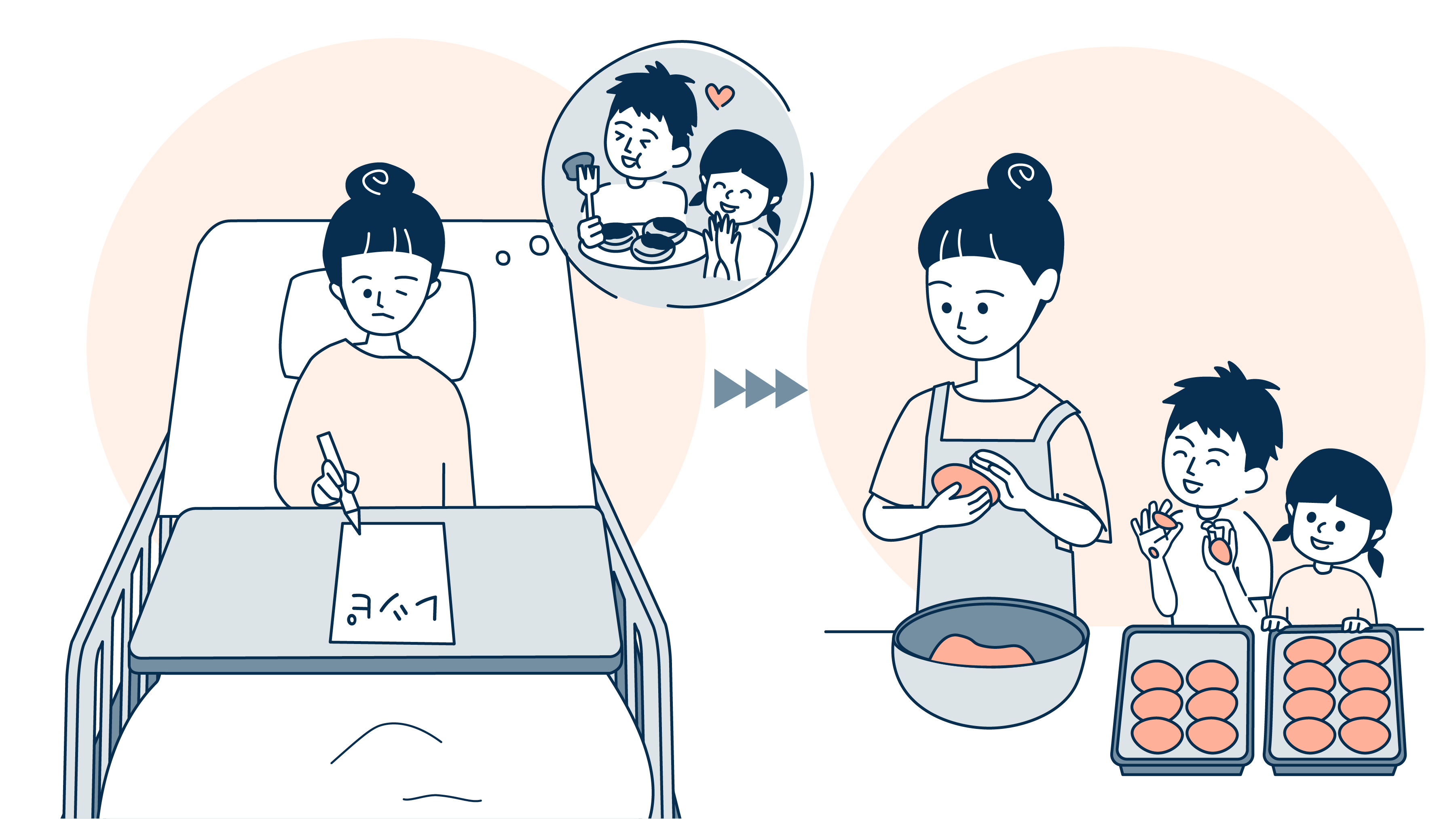

30代の若さで脳梗塞を発症した香織さん(仮名)も、自宅から100km以上も離れた病院で治療とリハビリを受けていました。入院当初は重度の左片麻痺を認め、日常生活にもかなりの介助が必要でしたが、幸いなことに順調に回復され3週間後にはゆっくりながら杖を使って歩行が可能となり、特に麻痺の重かった左手も少しずつではありますが動くようになっていました。

この頃から香織さんは、「とにかく自宅に帰りたい」、「今すぐにでも帰りたい」と言われることが増えました。香織さんの地元にはリハビリ施設はありませんので、リハビリ専門病院に転院してもう少し回復してから自宅に戻るのが良いと、“香織さん以外の誰もが”考えていました。

しかし、香織さんの「今すぐにでも帰りたい」という決意は変わらず、約1ヶ月の入院を経て退院していきました。

香織さんは二人の子供がいるお母さんで、子供たちにご飯を作ってあげたいという強い思いがこの退院の背景にあります。香織さんも子供たちも食べるのが大好きで、一度の料理でハンバーグなら100個作るとお話された時には、それを聞いていたリハビリ職員たちも驚嘆していたのを覚えています。

そのようなエピソードもあり、退院前には簡単な調理訓練まで行いましたが、まだまだ自分の身の回りのことができる程度であり、“香織さん以外の誰もが”その船出を不安視していたように思います。

退院から1ヶ月、定期の受診で現れた香織さんの姿はしっかりと30代のお母さんになっていました。どこまで冗談か分かりませんが、“ハンバーグも100個作っています”と嬉しそうに話され、でも本当にハンバーグを両手で成形するだけの手の動きを取り戻しているのは確かでした。

体を動かすには、もちろん心身の機能は重要ですから、心身機能としての「できる・できない」は、リハビリの専門職としてある程度の予測はできます。しかし、それ以上に“やらなければならない”“やることを期待されている”その強い思いは他者には見えませんし、“やる”のスイッチを他者が押すこともできません。

私たちは全く不可能な目標に向かって行動を起こすことはまずありませんから、香織さんが自宅に帰るという行動を起こすには、本人の体をとおして、本人にしか感じえない、その先の生活をイメージしていたのではないかと振り返ります。

“やる”のスイッチを押した本人の感覚を大切にしなければならないと教えていただいたエピソードです。

“本人の感覚を大切に”このような経験について次回も触れてみたいと思います。