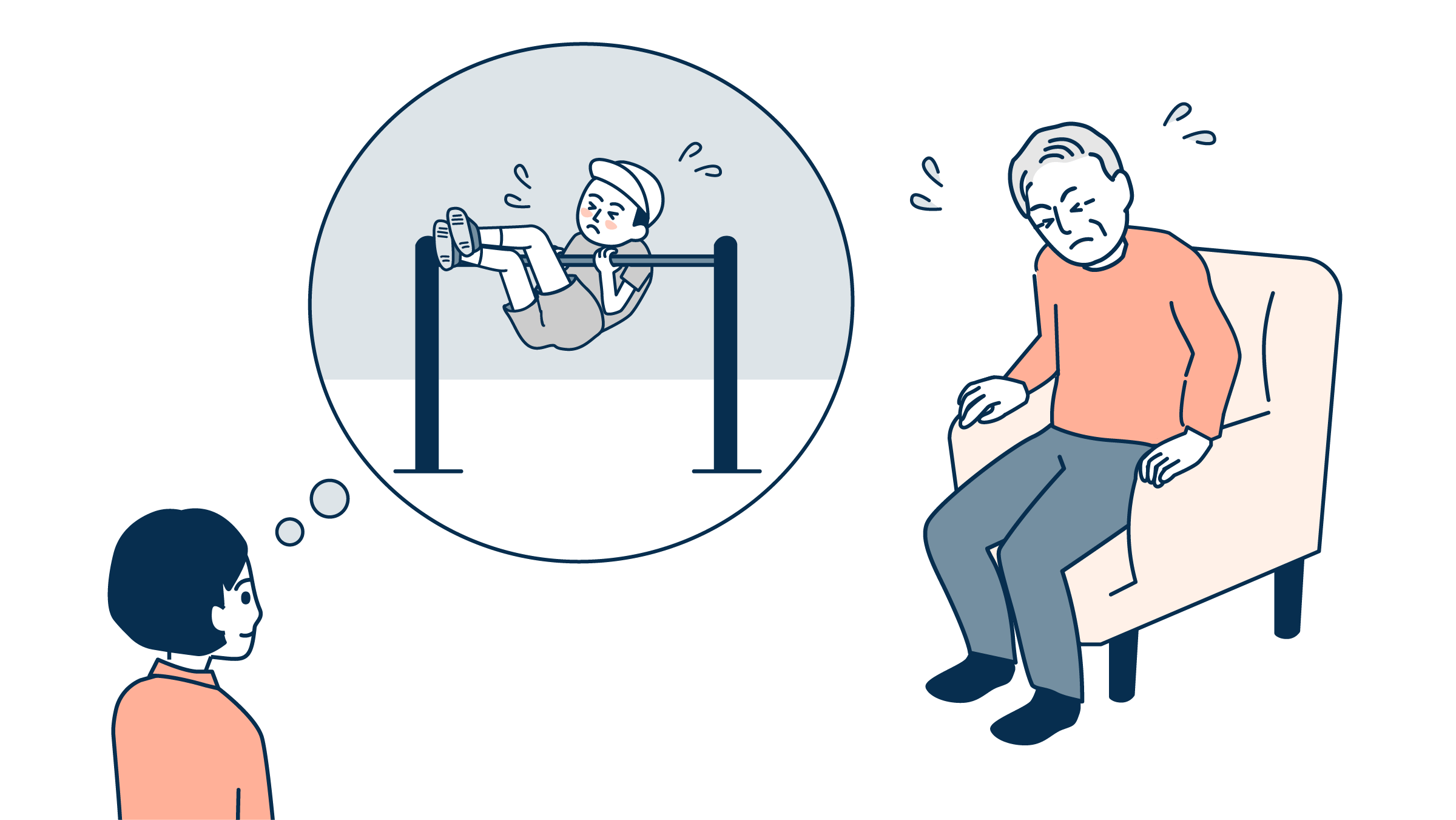

子どもが何かに興味を示しチャレンジしようとしている場面は、危険な目にあわないかと心配しつつも、微笑ましく、応援したくもなります。それは、何かしようとしている姿に、その子の可能性を見いだしているのですし、そういった能力が備わってきたものと理解されるからなのだと思います。

一方、特に病院や施設で生活されている高齢者が何かにチャレンジする、といっても椅子から立ちあがろうとする、ベッドから車椅子へ乗り移ろうとする程度のことですが、それは微笑ましく、応援したくなる行為ではなく、緊張が走り、ちょっと待ってと制止したくなる場面になってしまいます。

子どもが成長し様々な経験をすると、ある時、ふと目の前の活動に対してできそうな瞬間、やってみたくなる瞬間が訪れるのだと思います。今、大人になった全ての人がそうだったはずです。そして、やってみるか、やめておくかの選択を迫られます。

できそうだという思いが勝れば“やる”が選択されるでしょうし、明らかに無理そうなことは“やめておく”が選択されます。数ヶ月、数年とはいえ自分の体と向き合い、その体をとおして経験してきた延長線上にしか、その選択の是非は判断されないものだと思います。

つまり、できそうなことも、できないことも本人が一番わかっているということです。

子どもが高齢者になったら自分の体と向き合えなくなるわけではありませんし、それまでの経験を失うわけでもありません。高齢者も、むしろ経験を重ねてきた高齢者だからこそ、できそうなことも、できないことも本人が一番わかっています。

椅子から立ち上がろうとされる、ベッドから車椅子へ乗り移ろうとされる高齢者を見た時、その姿に、できそうだとチャレンジしている自分の姿を重ね合わせて見ることができれば、その場面に対する見え方も、本人にかける言葉も変わってくるはずです。

その人の能力に見合った介護を行う、そのために必要なのは介護技術以前に、本人の様子からできそうなことを汲み取ろうとする介護者の側の姿勢なのではないかと思います。

目の前の活動に対してできそうな瞬間、やってみたくなる瞬間は本人にしかわからないことだからです。