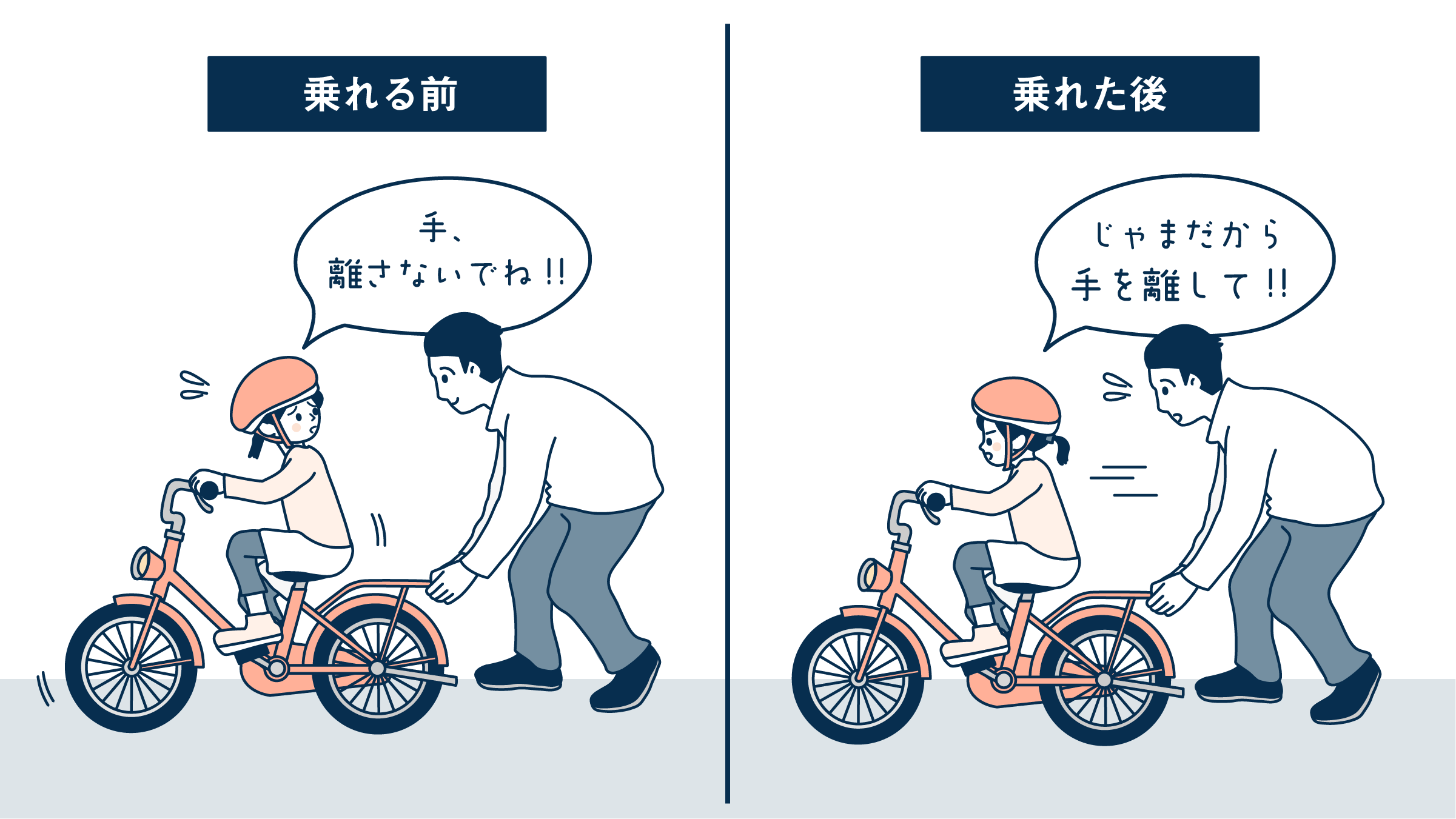

頼りになる手から、邪魔になる手へ

自転車に一人でしっかりと乗れる、その直前までは、親による支え(介助)は頼りになるものです。しかし、自転車に乗れる人は皆さん経験があるとおり、突然スイーっと乗れるときがやってきます、そして間もなく一人でしっかりと乗れるようになります。

すると次の瞬間からは、絶対に離して欲しくなかった親の介助の手が、急に邪魔なものに感じます。あるいは、自転車に乗っているときに誰かにハンドルなどを触られるとむしろ危険すら感じるはずです。

さて、この一度でもしっかりとできるようになると、「介助の手は邪魔になる」、「危険すら感じる」というのは、体で覚えた記憶の特徴とも言えます。日常生活動作も体で覚えた記憶ですから、本来的には他者による介助は邪魔なもの、あるいは危険なものという認識を持つ必要があるのではないでしょうか。もちろん、介助という行為は不要なものと言いたいわけではありません。

自転車に乗る練習を振り返ってみましょう。親は子どもに対して一人で自転車になれるようになると楽しい、その喜びを感じさせてあげたいと思いがあるから、怖がる子どもに粘り強く練習をさせます。サドルを介助しつつもあくまで子ども自身が自転車を漕いでいるその感覚を奪わないように。

介助しつつも、あたかも子どもが自転車を操っていると感じられるように。まさに自立支援です。

では、高齢者に対する生活動作への介助を考えるとき、自転車と同じように体で覚えた記憶と捉えると、介助を行う上で大切な原則のようなものが見えてきます。高齢者自身が自分で体を動かす、その感覚を奪わないように。介助しつつも、あたかも高齢者本人が自分でその動作を行っていると感じられるようにと置き換えられると思います。

具体的には、介助によって体を動かそうとするのではなく、本人が体で覚えた記憶を頼りに動き出す、その動き出しをきっかけにして介助するということです。介助で動かそうとするから邪魔になるし、危険なのですから、常に本人の動きがちょっとだけ先になる、そうして高齢者の自分でやった感を大切にして差し上げるのが介護技術だと思います。

動き出しは誰にでもあります。介助する私たちに見えていないだけです。いえ、見ようとしていないだけです。