甘酒は古くから日本の伝統的な飲み物として親しまれていますが、甘酒による健康効果や美容効果について、 最近注目されるようになりました。

寒い季節に温かい甘酒を飲むことで体が温まると感じる方も多いですが、甘酒が持つ栄養成分やその効能についてはご存じでしょうか?

酒粕甘酒と米麴甘酒の違いや、甘酒に含まれるアルコール度数についても気になりますよね。

この記事では、以下のポイントを中心に解説します。

- 甘酒が持つ栄養成分

- 酒粕甘酒と米麴甘酒の違い

- 甘酒の注意点

甘酒に関するこれらの疑問を解消し、より健康的なライフスタイルを送るためのヒントを最後までご紹介しますので、ぜひご一読ください。

スポンサーリンク

甘酒の効果は?

甘酒は日本の伝統的な飲料で、その甘みは自然な糖分によるものです。

米と麹から作られるこの飲料は、栄養価が高く、多くの健康効果が報告されています。

甘酒の栄養成分とその健康への影響

甘酒は「飲む点滴」とも称されるほど、多くの栄養成分を含んでいます。

主に米と麹から作られる甘酒は、

- 糖質

- アミノ酸

- ビタミン

- ミネラル

が豊富で、それぞれが健康をサポートする役割を担っています。

糖質

甘酒は糖質が主体ですが、これはブドウ糖やオリゴ糖として存在し、素早くエネルギーに変換されるため、疲労回復に役立ちます。

また、甘酒に含まれるオリゴ糖は腸内環境を整える作用があるとされ、善玉菌の増加を促して便秘解消や免疫力の向上に効果的です。

アミノ酸

甘酒には必須アミノ酸を含む10種類以上のアミノ酸が含まれています。

これらは体内で合成できないものも含まれており、筋肉修復や新陳代謝の促進、さらには抗ストレス効果が期待できます。

ビタミン

ビタミンB群が豊富で、特にビタミンB1、B2、B6が含まれ、エネルギー産生のサポートや、皮膚や粘膜の健康維持に必要なビタミンになります。

また、ビタミンB1は炭水化物の代謝を助けることで、より効率的なエネルギー利用を支援します。

ミネラル

ミネラルには、カリウムが多く含まれており、これは体内の余分なナトリウムを排出し、高血圧の予防やむくみ解消に役立ちます。

また、カルシウムやマグネシウムも含まれており、骨や歯の健康を支えると共に、心のリズムを整える作用が期待できます。

このように、甘酒に含まれる栄養成分は多岐にわたり、それぞれが体の異なる機能をサポートするため、全身の健康維持に役立ちます。

甘酒がもたらす美容と健康効果

甘酒は美容と健康の両面で多くの効果が期待される飲料です。

その自然な甘みと栄養の豊富さから、日々の美容ケアや健康維持に役立つことが知られています。

甘酒に含まれる成分とその役割を以下にまとめました。

| 効果 | 甘酒に含まれる成分 | 役割 |

| 保湿効果 | アミノ酸 | ・乾燥による小じわを防ぎ、肌を滑らかに保つ ・メラニンの生成を抑え、日焼け後のケアやシミ、そばかすの予防 |

| 免疫力向上 | ビタミンB群 オリゴ糖 | ・エネルギーの代謝を助ける ・白血球の働きを活性化させ、体の抵抗力を高める ・腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を改善 |

| ストレス軽減 | アミノ酸 | ・リラックス効果をもたらす ・睡眠の質を高める |

| 消化促進 | 酵素 | ・消化を助け、胃腸の負担を軽減する ・代謝を促進し、体重管理やデトックスにも役立つ |

デトックスの方法に興味のある方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

デトックスについてデトックスという言葉を聞いたことがあるでしょうか?これは、私たちの体内に溜まった有害物質を排出することで、健康を維持し美しさを引き立てるための方法です。具体的にデトックスとは何をするの?など[…]

スポンサーリンク

酒粕甘酒の米麴甘酒の違い

甘酒というと、日本の伝統的な飲み物を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

甘酒には「酒粕甘酒」と「米麴甘酒」という二つの主要な種類が存在します。

これらは製法も味も栄養成分も異なり、それぞれに独特の特徴があります。

酒粕甘酒と米麴甘酒の製法の違い

酒粕甘酒と米麴甘酒は、名前の通り原料となる素材が異なります。

酒粕甘酒は日本酒の製造過程で出る副産物である酒粕を使用しています。

具体的には、酒粕に水を加えて温め、酵母や乳酸菌の力を借りて発酵させる方法で作られます。

この発酵過程でアルコールが少量発生するため、酒粕甘酒には微量のアルコールが含まれていることがあります。

一方、米麴甘酒は、米と米麴(こめこうじ)を主原料として使用します。

米を蒸し、冷ました後に米麴を加えて混ぜ合わせ、一定の温度で保温しながら酵素の力で米のデンプンを糖化させる方法で製造されます。

この過程でアルコールはほとんど生成されず、非アルコールで飲めるのが特徴です。

製法の違いから、酒粕甘酒は少し発酵臭が強く、独特の風味がある一方で、米麴甘酒はより自然な甘みと米の風味が生きています。

また酒粕甘酒の製法では、発酵により独自の味わいが加わることもあり、甘酒好きなら一度は飲み比べをお勧めします。

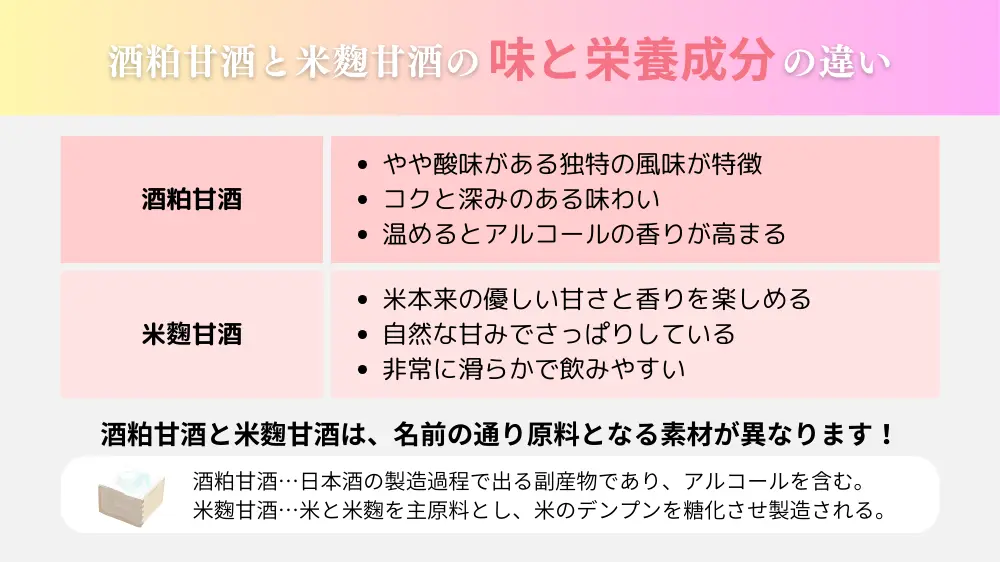

酒粕甘酒と米麴甘酒の味と栄養成分の違い

酒粕甘酒と米麴甘酒は、味の面でも栄養成分の面でもかなり異なる特性を持っています。

まず、味の違いは以下の通りです。

| 酒粕甘酒 | ・やや酸味がある独特の風味が特徴 ・コクと深みのある味わい ・温めるとアルコールの香りが高まる |

| 米麴甘酒 | ・米本来の優しい甘さと香りを楽しめる ・自然な甘みでさっぱりしている ・非常に滑らかで飲みやすい |

栄養成分を見てみると、酒粕甘酒は酒粕に含まれるビタミンB群が豊富で、特にビタミンB2やB6、パントテン酸が含まれています。

これらはエネルギーの代謝や肌の健康に良い影響をもたらします。

また、酒粕はアミノ酸も豊富で、特にエッセンシャルアミノ酸がバランス良く含まれています。

米麴甘酒の場合、栄養成分は米麴の持つ糖化酵素やビタミン、ミネラルが中心です。

特にビタミンB1、B2、B6といったビタミンB群が豊富で、消化を助け、疲労回復に効果があるとされています。

また、オリゴ糖や食物繊維も含まれ、腸内環境の改善に役立つとされています。

デンプンが糖化される過程で生成されるマルトースやグルコースは、自然な甘さの源です。

これらの違いから、酒粕甘酒は冬場の体を温める飲み物として、米麴甘酒は健康的な甘味料や疲労回復に良い飲み物として、それぞれ異なるシチュエーションで楽しめます。

どちらも日本の伝統的な健康飲料として、その違いを知ることでより深く楽しめるでしょう。

酵素ダイエットに興味のある方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

近年注目を集めているのが酵素ダイエットです。一説では、酵素ダイエットした方の約半数が3~5kgの減量に成功しています。酵素ダイエットには、どのように取り組めば良いのでしょうか。本記事では、酵素ダイエットについて、以下の点を中心にご[…]

タンパク質について筋肉づくりや維持の為に、タンパク質を凝縮したプロテインを摂取する方も多いでしょう。しかし、タンパク質の特徴や過不足などを知らないと、健康のためのタンパク質摂取が逆効果になってしまうことがあることをご存じでしょうか。[…]

甘酒のオススメの飲み方

甘酒は日本の伝統的な飲み物で、美味しく健康に良い飲み方がたくさんあります。

ここでは、特におすすめの飲み方をご紹介します。

甘酒はその自然な甘さと栄養価の高さで知られており、さまざまなシーンで楽しめます。

また、疲労回復や美容効果も期待でき、毎日の飲用が推奨されています。

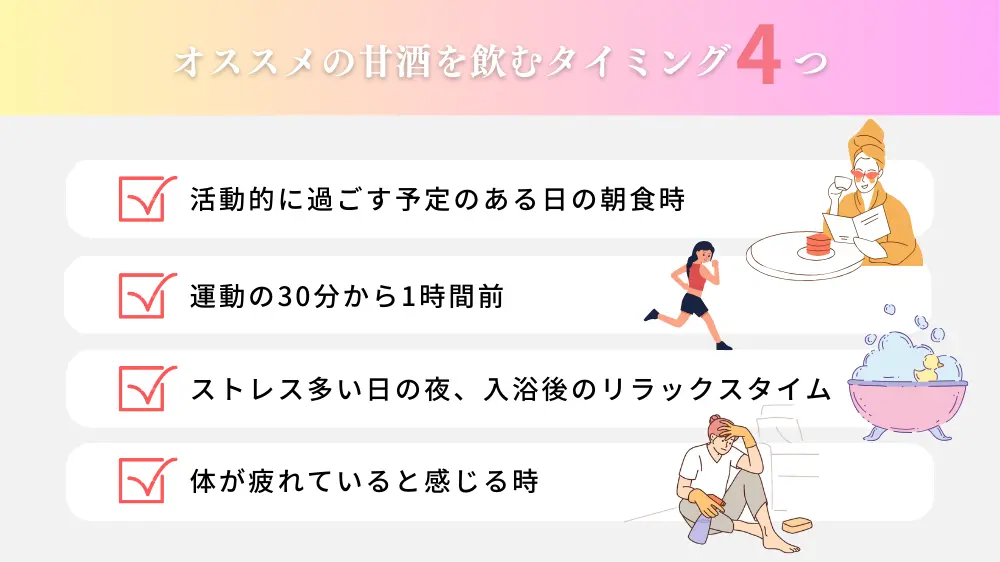

甘酒を飲むタイミング

甘酒を飲むタイミングは、その栄養成分を最も効果的に活用できる時間帯によって異なります。

一般的に、甘酒は以下のようなタイミングで飲むと良いとされています。

朝食時

甘酒はエネルギー源として優れているため、朝食に取り入れることで一日のスタートを健康的に切れます。

特に、朝から活動的に過ごす予定のある日には、甘酒を飲むことで持続的なエネルギー供給が期待できます。

運動

運動する30分から1時間前に甘酒を飲むことで、自然な糖質がエネルギーとして利用されやすくなります。

また、甘酒に含まれるビタミン群が体の代謝を助け、パフォーマンスの向上に寄与することが期待されます。

リラックスタイムに

ストレスが多い日の夜や、入浴後のリラックスタイムに甘酒を飲むと、リラックス効果がでて質の高い睡眠をサポートします。

甘酒に含まれるアミノ酸が心身を落ち着かせ、翌日への回復を助けることで知られています。

安眠の秘訣に興味のある方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

睡眠は私たちの生活において大切な要素であり、睡眠の質は私たちの日々のパフォーマンスに密接に関わっているとされています。そして「安眠」は、心地よい目覚めと活力ある一日をもたらすための要素と考えられます。では、「安眠」はどのようにし[…]

疲労感を感じたとき

体が疲れていると感じる時に甘酒を飲むと、ブドウ糖とビタミンB群が疲労回復をサポートします。

特に、集中力が必要な作業を控えている時に甘酒を飲むことで、頭をすっきりさせる手助けをしてくれます。

甘酒を温めた飲み方

寒い季節には、甘酒をホットドリンクとして楽しむ方法が特におすすめです。

体を温める効果と共に、冬の寒さ対策としても効果的です。

以下に、ホット甘酒の簡単なレシピとアレンジ方法を紹介します。

基本のホット甘酒レシピ

材料

- 甘酒200ml

- 水100ml

- しょうがの絞り汁少々(お好みで)

- 小鍋に甘酒と水を入れ、中火で温めます。

- 火にかけたら、しょうがの絞り汁を加えます(お好みで調整)。

- ふつふつとしてきたら火を止め、カップに注いで完成です。

このシンプルなホット甘酒は、寒い朝や夜に体を温めるのに適しています。

しょうがのピリッとした味がアクセントになり、風邪の予防にも効果的とされています。

リンゴとシナモンを加えたホット甘酒

材料

- 甘酒200ml

- リンゴジュース50ml

- シナモンスティック1本

- リンゴの薄切り数枚

- 小鍋に甘酒とリンゴジュースを入れ、中火で温めます。

- シナモンスティックとリンゴの薄切りを加え、温まるまで煮込みます。

- カップに注ぎ、シナモンスティックを浮かべて飾り付けます。

このアレンジは、リンゴとシナモンの甘い香りが楽しめる一品です。

冬のデザート感覚で楽しめ、ビジュアルも華やかで、特別な日の朝食にもピッタリです。

抹茶甘酒ラテ

材料

- 甘酒200ml

- 抹茶1/2ティースプーン

- ホットミルク50ml

- 蜂蜜小さじ1(お好みで)

- 抹茶を少量のお湯で溶かしておきます。

- 別の小鍋で甘酒を温め、溶かした抹茶を加えます。

- ホットミルクを泡立て、甘酒にゆっくりと注ぎます。

- 蜂蜜で甘みを加え、完成です。

抹茶のほろ苦さと甘酒の甘みが絶妙にマッチする一杯です。

冷えた体にじんわりと染み渡るこの飲み物は、冬のリラックスタイムにぴったりです。

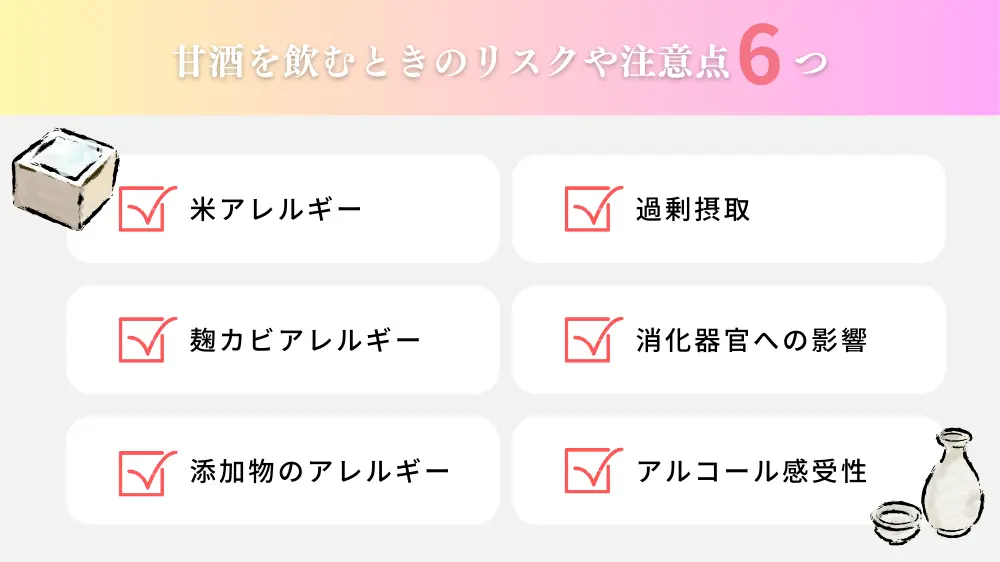

甘酒を飲むときの注意点

甘酒は日本の伝統的な飲料で、ビタミンやアミノ酸を豊富に含み健康に良い影響をもたらすことで知られています。

しかし、甘酒を安全に楽しむためには、いくつかの注意点があります。

特にアレルギーや過剰摂取に関するリスクには注意が必要です。

甘酒を飲む際のアレルギーについての注意

甘酒を飲む際、特定のアレルギーを持つ人は注意が必要です。

甘酒の主成分である米や麹、そして製造過程で使用される可能性のあるその他の成分に反応することがあります。

特に、以下の点に留意しましょう。

米アレルギー

甘酒は通常、米を発酵させて作られています。

米アレルギーのある人は、米を原料とする甘酒を避けたほうがよいでしょう。

代わりに、米を使用していない甘酒を選ぶか、医師と相談してください。

麹カビによるアレルギー

甘酒の発酵には麹カビが用いられます。

麹カビに敏感な人は、甘酒を摂取することでアレルギー反応を引き起こす可能性があります。

この場合、非麹製の甘酒や、麹カビを使用していない代替品を選ぶことが推奨されます。

その他の成分

甘酒には添加物が含まれている場合があります。

特に市販の甘酒には、保存料や風味を加えるための成分が添加されていることがあります。

成分表示を確認し、不明な成分がある場合は摂取を避けるか、製造者に問い合わせてください。

甘酒の過剰摂取によるリスク

甘酒は健康的な飲料ですが、過剰に摂取すると健康リスクを招くことがあります。

適量を守ることで、甘酒の健康効果を得られます。

カロリーと糖分の過剰摂取

甘酒は自然な甘さが特徴ですが、その甘さは糖分によるものです。

特に市販の甘酒には砂糖が追加されていることがあり、カロリーが高くなっています。

1日に飲む適量は、おおよそ100mlから200mlとされています。

過剰に摂取すると、体重増加や血糖値の急激な上昇のリスクがあります。

消化器官への影響

甘酒は発酵食品であり、通常は消化を助ける効果があるとされていますが、過剰に摂取すると胃腸に負担をかけることがあります。

特に空腹時の大量摂取は、胃の不快感や膨満感を引き起こすことがあります。

アルコール感受性

非アルコールとされる甘酒でも、ごく微量のアルコールを含むことがあります(0.5%未満)。

アルコールに敏感な人や妊婦は、この点を特に注意してください。

無理に摂取せず、アルコールフリーの製品を選ぶか、摂取前に医師に相談することが望ましいです。

甘酒にアルコールは入ってる?

甘酒は日本の伝統的な飲料で、その甘い味と栄養価の高さから多くの人に愛されています。

しかし、「甘酒にアルコールは含まれているのか?」という疑問を持つ方も少なくありません。

この点について、甘酒の種類によるアルコール含有率の違いを探り、アルコールを気にする方が安全に楽しむ方法を見ていきましょう。

米麴甘酒と酒粕甘酒のアルコール含有率の違い

甘酒には大きく分けて「米麴甘酒」と「酒粕甘酒」の2種類があります。

これらの甘酒の主な違いは原材料と製法にあり、それがアルコール含有率にも大きく影響しています。

米麴甘酒は、米と米麹(こうじ)のみを使用して作られます。

この製法では、米麹の酵素が米のでんぷんを分解して糖に変えるため、自然発酵が進むことがありますが、アルコール発酵までは進みにくいのが特徴です。

そのため、米麴甘酒のアルコール含有率は非常に低く、一般的には0.5%未満とされています。

これは非アルコールビールに近いレベルで、通常の飲用では酔うことはありません。

一方、酒粕甘酒は、日本酒の製造過程で出る副産物である酒粕を使用しています。

酒粕はアルコール分を含んでおり、それを利用して甘酒を作るため、酒粕甘酒には一定のアルコールが残ります。

通常、酒粕甘酒のアルコール含有率は約1%から3%程度とされているため、米麴甘酒に比べると高めです。

しかし、このレベルでも日本酒のように高いアルコール度数ではないため、適量であれば健康的に楽しむことが可能です。

このように、米麴甘酒と酒粕甘酒では、原材料の違いからアルコール含有率に大きな差があります。

自分のライフスタイルや健康状態に合わせて、適切なタイプの甘酒を選ぶことが大切です。

アルコールを気にする人が甘酒を楽しむ方法

甘酒を飲みたいけれど、アルコールの摂取を避けたいという方は少なくありません。

特に妊娠中の女性やアルコールに敏感な方は、甘酒選びに注意が必要です。

ここでは、そんな方々が甘酒を楽しむための方法を紹介します。

まず、アルコールをほとんど含まない米麴甘酒を選ぶことが最も簡単な方法です。

米麴甘酒はアルコール含有率が0.5%未満と低いため、妊娠中の女性やアルコールを避けたい方でも安心して飲めます。

また、米麴甘酒は天然の甘さと栄養価の高さが特徴で、ビタミンやミネラルを豊富に含んでいるため、体を温める効果も期待できます。

次に、甘酒を加熱することでアルコール分を飛ばす方法もあります。

アルコールは78°Cで沸騰し始めるため、甘酒をしっかりと加熱することでアルコール分を蒸発させることが可能です。

また、アルコール分を気にする場合は、成分表示を確認することも重要です。

製品によってはアルコール含有率が記載されていることがあり、これを参考にすると良いでしょう。

不明な点があれば、メーカーに問い合わせるのも一つの方法です。

最後に、自宅で米麴から手作りするという選択肢もあります。

自宅で甘酒を作る場合、発酵の度合いを自分でコントロールできるため、ほぼアルコールフリーの甘酒を作ることも可能です。

この方法なら、添加物や不要な糖分も避けられ、より健康的に甘酒を楽しめます。

甘酒の効果まとめ

ここまで甘酒の効果についてご紹介しました。

要点を以下にまとめます。

- 甘酒が持つ栄養成分は糖質が主だが、これはブドウ糖やオリゴ糖の吸収が早い糖のため、素早い疲労回復に役立つ

- 酒粕甘酒と米麴甘酒の違いとして、主原料がそれぞれ違うため製法も異なり、栄養価やアルコールの有無に差が出る点がある

- 甘酒の注意点として、米麹甘酒を飲む場合、米と麹カビのアレルギーに気を付ける点や、カロリーが高いため飲みすぎると体に負担が掛かる点に注意した方が良い

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。