真夏のオフィスや商業施設では欠かせないエアコンですが、その冷房によって体調を崩す「冷房病」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

エアコンの効いた涼しい空間は快適ですが、長時間過ごすことで肩こりや頭痛、疲労感など、不快な症状を感じることがあります。

どうして冷房によってこのような不調が生じるのでしょうか?

また、冷房病は本当に治せるのでしょうか?

この記事では以下のポイントについて詳しく解説します。

- 冷房病の原因として考えられる生活習慣

- 冷房病の主な症状

- 冷房病を防ぐための日常的な体調管理

これからの季節、快適に過ごすための知識としてぜひ最後までお読みください。

スポンサーリンク

冷房病とは

夏場のオフィスや商業施設でよく使われる冷房。

しかし、この冷房が原因で体調を崩すことがあり、それが「冷房病」と呼ばれるようになりました。

室内と外の温度差が大きいことで体がストレスを感じ、さまざまな症状が引き起こされるのです。

ここでは、冷房病の定義と、この病気が認知されるようになった背景について掘り下げていきます。

冷房病の定義

冷房病とは、エアコンの使用によって引き起こされる一連の健康問題のことを指します。

具体的には、室内の冷気に長時間晒されることで、自律神経のバランスが崩れやすくなります。

この状態が原因で、

- 頭痛

- めまい

- 疲労感関節

- 筋肉の痛み

- 消化不良

などが起こります。

エアコンを使うことで室内の温度は快適に保たれますが、それが逆に体には不快感をもたらすことがあります。

特に、冷えによる血行不良は多くの症状の根本原因とされています。

冷房病は、単に寒さによる不快感だけではなく、室内環境が長時間一定であることによる体の不調も含まれます。

体の不調は、特に夏場に冷房が効いた部屋で長時間過ごすことが多いオフィスワーカーや、夜間もエアコンを使用する人に見受けられます。

これらの症状が現れやすいのは、体が外の高温と室内の低温との間で継続的に調整を迫られるからです。

冷房病が認知される背景

冷房病が広く認知され始めたのは、オフィスや家庭でのエアコン使用が普及し始めたことが大きな要因です。

特に、高度経済成長期以降の日本では、オフィスビルや商業施設、そして住宅におけるエアコンの普及が急速に進みました。

それに伴い、室内環境で過ごす時間が長くなり、冷房による健康への影響が注目されるようになったのです。

1990年代に入ると、エアコンはさらに効率的で強力な冷却能力を持つようになり、夏場の室内はますます涼しく快適になりました。

しかし、それと同時に、室内と外の温度差が大きくなることで、体が自然の温度変化に順応する機会が減少しました。

これが、冷房病を引き起こす大きな要因となっています。

また、現代の建築技術の進歩により、オフィスビルや住宅が高気密・高断熱化を進めていることも、冷房病が認知される背景にあります。

これらの建物では、一度冷やされた空気が外に逃げにくくなり、エアコンの効き目が強く長持ちします。

その結果、夏でも室内で厚手の服を着る、暖房器具を使用するなど、本来の季節感とは異なる生活が求められることがあります。

冷房病に対する認識は、こうした現代社会の生活環境の変化と密接に関連しています。

健康で快適な夏を過ごすためには、エアコンの適切な使用が求められると共に、冷房病への理解と対策がより一層重要になってきています。

冷房病に気を付けるとともに、夏場には熱中症にも注意する必要があります。

熱中症について詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

猛暑の訪れと共に、熱中症のリスクが高まっています。特に体温とその変化が、熱中症の早期発見と予防に重要な要素となります。ですが、体温との関係や具体的な症状、予防策について正しい知識をご存知でしょうか?本記事では、熱中症の体温について[…]

熱中症は性別や年齢、また、屋外屋内問わず、誰でもどこでも起こり得る症状です。熱中症の原因や症状、どのように対策・処置すれば良いのかを詳しく理解することで私たちの健康を守ることができます。そこで、本記事では以下の項目を中心に解説します[…]

スポンサーリンク

冷房病の原因

夏の快適な生活を送るために欠かせないエアコンですが、その使用方法によっては「冷房病」という不調を引き起こすことがあります。

特に、長時間にわたる冷房の効いた室内での生活は、体にさまざまな影響を与えることが知られています。

ここでは、冷房病の主な原因とそのメカニズム、そして日常生活での注意点について掘り下げていきます。

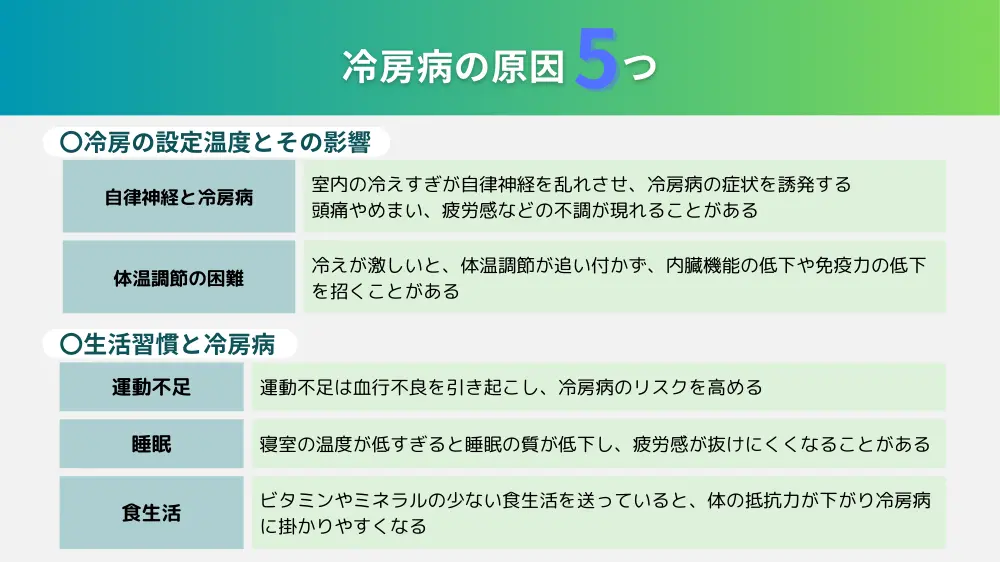

冷房の設定温度とその影響

冷房の設定温度は、冷房病を引き起こす大きな要因の一つです。特に、夏場に室内と室外の温度差が10度以上あると、体が熱交換をうまく行えず、自律神経のバランスが崩れやすくなります。

| 自律神経と冷房病 | 室内の冷えすぎは、自律神経の乱れを引き起こし、それが冷房病の症状を誘発します 自律神経のバランスが崩れると、頭痛やめまい、疲労感など、さまざまな不調が現れることがあります |

| 体温調節の困難 | エアコンによる急激な温度変化は、体温調節機能にも影響を与えます 冷房による冷えが激しいと、体温調節が追い付かず、内臓機能の低下や免疫力の低下を招くことがあります |

生活習慣と冷房病

日常の生活習慣が冷房病に与える影響は非常に大きいと言えます。

特に、夏場の冷房下での過ごし方や生活環境は、健康を左右する重要な要素となります。

| 運動不足 | 運動不足は血行不良を引き起こし、冷房病のリスクを高める |

| 睡眠 | 寝室の温度が低すぎると睡眠の質が低下し、疲労感が抜けにくくなることがある |

| 食生活 | ビタミンやミネラルの少ない食生活を送っていると、体の抵抗力が下がり冷房病に掛かりやすくなる |

自律神経についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

自律神経失調症の症状の1つに、動悸があります。誰でも緊張したり走ったりすると心臓がドキドキします。しかし激しい運動をしたり、興奮したりしたわけでもないのに動悸が起こると不安になりますよね。そこで本記事では自律神経失調症の[…]

冷房病は治せる?

冷房病は、エアコンの利用による体調不良を指します。

特に夏場のオフィスや自宅で冷房が強く効いている環境に長時間いることで起こります。

この症状は、適切な治療や生活習慣の見直しによって改善が可能です。

ここでは、冷房病の治療方法と日常生活での注意点について掘り下げていきます。

冷房病の治療方法

冷房病の不快な症状を解消するためには、以下の治療方法や改善策をとってみましょう。

温度設定の見直し

冷房病の基本的な治療方法は、エアコンの温度設定を見直すことです。

室温は、夏場でも28度程度に設定することが推奨されます。

また、直接肌に冷気が当たらないように風向きを調節することも大切です。

適度な湿度の確保

エアコンによる乾燥も冷房病の原因となるため、室内の湿度を適度に保つことが重要です。

加湿器を使用するか、水を入れた容器を部屋の隅に置くなどして、湿度を60%前後に保つと良いでしょう。

衣服で体温調節

冷房が効いた室内と外気温の温度差に体がついていけない場合があります。

そういった時は、カーディガンやショールを活用して体温調節をすると良いです。

特に腹部や足首などの冷えやすい部分を温めることがポイントです。

ストレッチや軽い運動

長時間同じ姿勢で冷房の中にいると、血行不良を引き起こし肩こりや腰痛の原因にもなります。

定期的に立ち上がり、ストレッチや軽い運動を行うことで、血流を良くし症状の緩和を図ります。

バランスの良い食事

体を内側から温めることも冷房病対策として有効とされています。

特に生姜やにんにく、ネギといった体を温める食材を積極的に取り入れましょう。

また、ビタミンB群やビタミンCを多く含む食品を摂ることで、体の抵抗力を高めます。

適切な水分補給

冷房で体が冷えると水分の摂取量が自然に減ってしまいます。

しかし、水分不足は血流の悪化を招くため、こまめに水分を補給することが大切です。

カフェインやアルコールは利尿作用があるため、控えめにしておくと良いでしょう。

生活習慣の改善

冷房病を根本から治すためには、日々の生活習慣の見直しが必要です。

体を冷やしすぎないよう、以下のポイントに注意して生活することが助けになります。

| 定期的な室温のチェック | 冷房を使用する部屋では、定期的に室温をチェックし、急激な温度変化がないように注意する |

| 空気の流れを良くする | 窓を時々開けて空気の流れを良くすることで、室内のCO2濃度を下げ、フレッシュな空気を取り入れる |

| バランスの取れた食生活 | 暑さで食欲が落ちがちな夏場でも、栄養バランスを整え、体力を保つことが大切 |

| 適度な運動習慣 | 特に有酸素運動は体を暖めやすく、ウォーキングや軽いジョギングなどがおすすめ 運動後は、しっかりと体を温めること |

| 十分な睡眠をとる | 一日に7~8時間の質の良い睡眠を心がけることで、体のリズムを整え、症状の緩和が期待できる |

| ストレス管理 | リラクゼーション技法を身につけたり、趣味の時間を持ったりすることで、心身ともにリラックスする |

夏場には、冷房病予防も大切ですが、夏バテにも注意が必要です。

夏バテの原因に興味のある方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

暑い日々が続くと、毎日ダルさがある、食事が美味しくないと感じる方もいるかと思います。これは、夏バテが原因なのでしょうか。実は、自律神経の乱れが関係している可能性があります。本記事では、「夏バテの原因は、自律神経の乱れ」について以[…]

年々猛暑日が増える日本の夏は、体調を崩しやすい季節といえます。身体がだるく食欲が出ないなどの症状は、誰もが経験したことがあるのではないでしょうか。では、夏バテ症状とは上記のほかにどのようなものがあるのでしょうか?夏バテを予防するための方法[…]

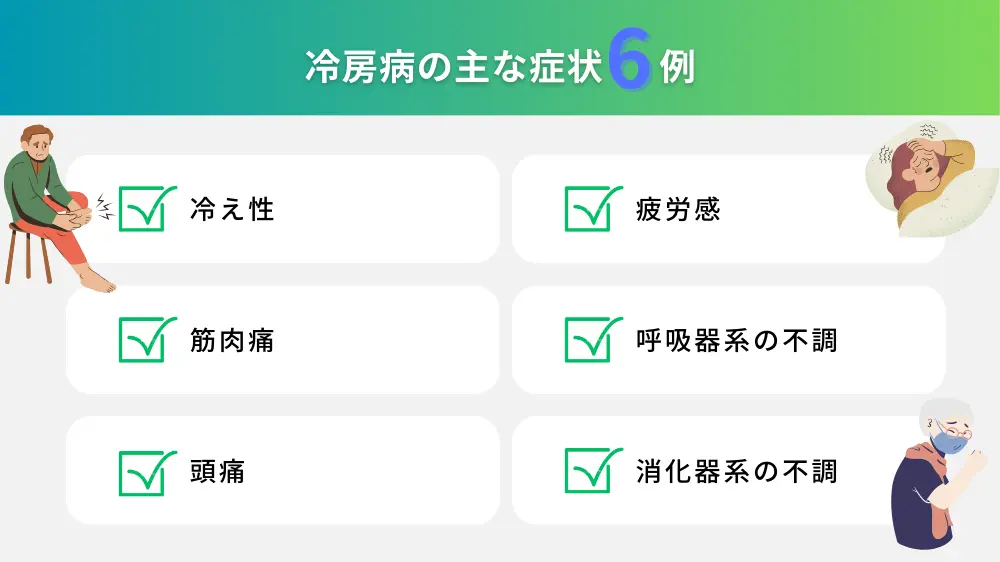

冷房病の主な症状

冷房病とは、エアコンをはじめとする冷房設備が原因で起こる健康障害のことを指します。

暑い季節に室内で過ごす時間が長くなると、体調を崩しやすくなることがあります。

ここでは、冷房病の典型的な症状と、それがどのようなメカニズムで現れるのかを解説します。

冷房病の典型的な症状

冷房病によく見られる症状は多岐にわたりますが、主に以下のような典型的なものが挙げられます。

| 症状 | 原因 | |

| 冷え性 | 特に手足の冷えが顕著で、夏でも厚手の靴下を履く必要があるほど酷いこともある | 室内の冷気に長時間晒されることで、末梢血管が収縮し、血流が悪化するため |

| 筋肉痛 | 肩こりや腰痛、ふくらはぎの痛み等、筋肉に不快感を感じる | 冷えにより筋肉が硬直し、疲労物質が溜まりやすくなるため |

| 頭痛 | 緊張型の頭痛を引き起こす | 冷たい空気が直接頭部に当たることで、血管が収縮するため |

| 疲労感 | エアコンの効いた部屋から出ると急激に疲れを感じる | 常に体が冷えている状態にあると、体が温まるためのエネルギーを多く消費し、結果として疲労感が増す |

| 呼吸器系の不調 | 喉の痛みや鼻水、咳など、風邪のような症状 | 冷たい空気が直接呼吸器に影響を及ぼすため |

| 消化器系の不調 | 腹痛や下痢、便秘といった消化器系のトラブル | 冷えにより自律神経が乱れ、消化機能が低下するため |

これらの症状は、個人の体質や健康状態、室内の温度設定、滞在時間によって差がありますが、いずれも冷房を適切に使用することで予防や軽減が可能です。

症状が現れるメカニズム

冷房病の症状が体に現れるメカニズムは、主に以下のような科学的な背景があります。

体温調節の乱れ

人間の体は外部の温度変化に対して体温を一定に保つために自律神経を使って調節します。

しかし、冷房の効いた室内で長時間過ごすと、体の調節機能が追いつかず、体温が下がり過ぎることがあります。

特に、室温が低すぎる場合、体はエネルギーを消費して体温を上げようとするため、疲労感が増すのです。

血流の悪化

冷えると血管は収縮し、血流が悪くなります。

このため、筋肉や関節に十分な栄養や酸素が届かず、痛みやこわばりが生じます。

また、不十分な血流は、手足の冷えだけでなく、内臓機能の低下をも招く可能性があります。

自律神経の不調

冷房病による体の冷えは、自律神経のバランスを崩す主要な原因です。

特に交感神経が過剰に反応し、副交感神経の働きが低下すると、体全体のリズムが乱れ、さまざまな不調が現れます。

免疫力の低下

長時間の冷房露出は、免疫力の低下を招くことがあります。

体が冷えると白血球の活動が低下し、ウイルスや細菌に対する抵抗力が弱まります。

これが、冷房病で見られる風邪のような症状の一因です。

皮膚のトラブル

冷房による乾燥は、皮膚のバリア機能を低下させ、乾燥肌やかゆみ、アレルギー反応を引き起こすことがあります。

湿度と温度のバランスが重要です。

冷房病にならないためには

冷房病は夏場に多く見られる症状で、適切な冷房の使用と体調管理が重要です。

オフィスや自宅での快適な環境作りを心がけ、冷房病を予防しましょう。

ここでは、冷房の適切な使い方と日常の体調管理について、具体的な方法を紹介します。

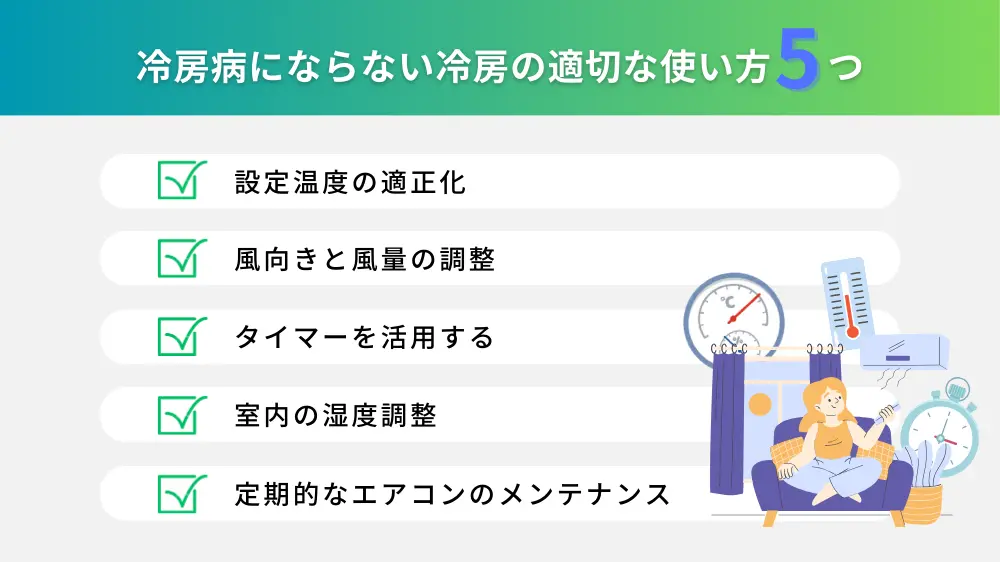

冷房の適切な使い方

夏場の冷房は快適な室内環境を提供しますが、使い方を間違えると健康を害することがあります。

冷房病を防ぐためには、以下の点に注意して冷房を使用しましょう。

設定温度の適正化

室内と室外の温度差が大きすぎないように調整します。

理想的な室内温度は、外気温よりも高くても5〜7度程度の差に抑えることが望ましいです。

一般的には、夏場の室内の設定温度は28度前後が推奨されています。

風向きと風量の調整

直接肌に冷風が当たらないように、エアコンの風向きを上向きに設定しましょう。

風量は中〜低で設定し、冷気が部屋全体にむらなく行き渡るようにします。

タイマーを活用する

長時間のエアコンの使用は避け、タイマーを利用して一定時間後には自動で切れるように設定します。

これにより、無用な冷房による体温の低下を防ぎます。

室内の湿度調整

エアコンは室内の湿度も下げるため、適度な湿度を保つことも大切です。

湿度が低下しすぎると喉や鼻の粘膜が乾燥し、病気のリスクが高まります。

室内湿度は40〜60%を保つように加湿器を併用すると良いでしょう。

定期的なエアコンのメンテナンス

エアコン内部のフィルターは定期的に掃除することで、清潔な空気が保たれます。

フィルターが汚れていると、冷房効果が低下するだけでなく、健康にも悪影響を及ぼします。

体調管理と予防策

冷房病を予防するためには、日々の体調管理が非常に重要です。

適切な生活習慣を心がけ、体の不調を感じた時には早めの対応を取ることが大切です。

| 着用する衣服 | 冷房の効いた室内では、薄手のカーディガンやショールを活用して体温調整をする 特に、肩や腰、足など冷えやすい部分はしっかりと保温することが重要 |

| バランスの良い食事 | 栄養バランスを考えた食事を心がける 特にビタミンB群やビタミンC、ミネラルなど、体の抵抗力を支える栄養素をしっかりと摂ることが冷房病予防につながる |

| 十分な水分補給 | 室内で過ごす時間が長いと気づかないうちに脱水状態になることがあるため、こまめに水分を補給し、喉の渇きを感じる前に水やハーブティーなどを飲むことが推奨される |

| 適度な運動 | 定期的な軽い運動は血行を良くし、冷房による体の冷えを防ぐ助けになる ストレッチや短い散歩など、無理のない範囲で体を動かすと良い |

| 休息の確保 | 質の高い睡眠は免疫力を高めるために必要 特に夏場は睡眠の質が低下しやすいため、寝る前にリラックスする時間を設け、 快適な睡眠環境を整えることが大切 |

| ストレス管理 | ストレスは体の抵抗力を落とす原因となるため、日々のストレス管理も重要 趣味や瞑想、深呼吸などを取り入れ、心身ともにリラックスする時間を持つことを心がける |

以上のように、日々の生活習慣の中で冷房病を予防する工夫を取り入れることで、健康的な夏を過ごせます。

冷房病のよくある質問

冷房病とは具体的にどのような病気ですか?

冷房病は、エアコンの使用による急激な温度差や乾燥が原因で起こる非感染性の症状群です。

主に夏場に冷房が効いた室内で長時間過ごすことで、

- 頭痛

- めまい

- 疲労感関節

- 筋肉の痛み

- 消化不良

などの症状が現れます。

冷房病の主な原因は何ですか?

冷房病の主な原因は、冷房による室内の過度な冷却と乾燥、そしてそれによる体温調節機能の乱れです。

特に、冷房で体の一部だけが冷やされることで血流が悪くなり、筋肉のこわばりや疲労物質の蓄積により引き起こされます。

冷房病はどのようにして予防できますか?

冷房病を予防するためには、以下の対策を取りましょう。

- 室温は外気温との差を小さく保ち、適切な湿度を維持する。

- 長時間同じ姿勢でいないようにし、適度に体を動かして血流を良くする。

- 冷えないように軽い羽織ものを用意し、特に首や腰を冷やさないようにする。

- 定期的に水分補給を行い、体内の水分バランスを保つ。

冷房病の治療方法はありますか?

冷房病の症状が現れた場合は、以下の治療方法を取りましょう。

- 温かい飲み物で体を温め、リラクゼーション効果を高める。

- 肩や首のストレッチ、マッサージで筋肉の緊張をほぐす。

- 生姜や唐辛子など、体を温める食材を積極的に摂取する。

- 休息を十分に取り、ストレスを軽減させる。

冷房病はどの年齢層で注意が必要ですか?

冷房病は年齢を問わず発症する可能性がありますが、特に高齢者や免疫力が低下している人、そして体の冷えやすい女性は注意が必要です。

また、デスクワークなどで長時間同じ姿勢でいる人もリスクが高いとされます。

冷房病のまとめ

ここまで冷房病についてご紹介しました。

要点を以下にまとめます。

- 冷房病の原因として、運動不足や睡眠不足、冷房による体の冷えがあげられる

- 冷房病の主な症状として冷え性や頭痛のほか、咳などの呼吸器系の不調が挙げられる

- 冷房病を防ぐための日常的な体調管理として、健康的な生活を送るのは常として、冷房が体を冷やしすぎないように気を付けることが大事

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。