「亜鉛にはどのような効果があるのか知りたい」

「亜鉛不足や過剰摂取の際にはどのような症状がでるのか知りたい」

日々の生活を健康的に送りたい方、あるいは亜鉛の効果について詳しく知らない方の中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

亜鉛は、基準量内の摂取であれば私たちの身体にさまざまなメリットをもたらしてくれるため、日頃から食品やサプリメントなどで意識的に摂取したい栄養素の1つです。

本記事では、亜鉛のサプリメントの効果が出るまでについて、以下の項目を中心に解説します。

- 亜鉛サプリメントの効果が出るまでの期間

- 亜鉛の1日の摂取基準量

- 亜鉛が体にもたらす効果

亜鉛について詳しく知りたい方は、ぜひ本記事の内容を参考にしてみてください。

スポンサーリンク

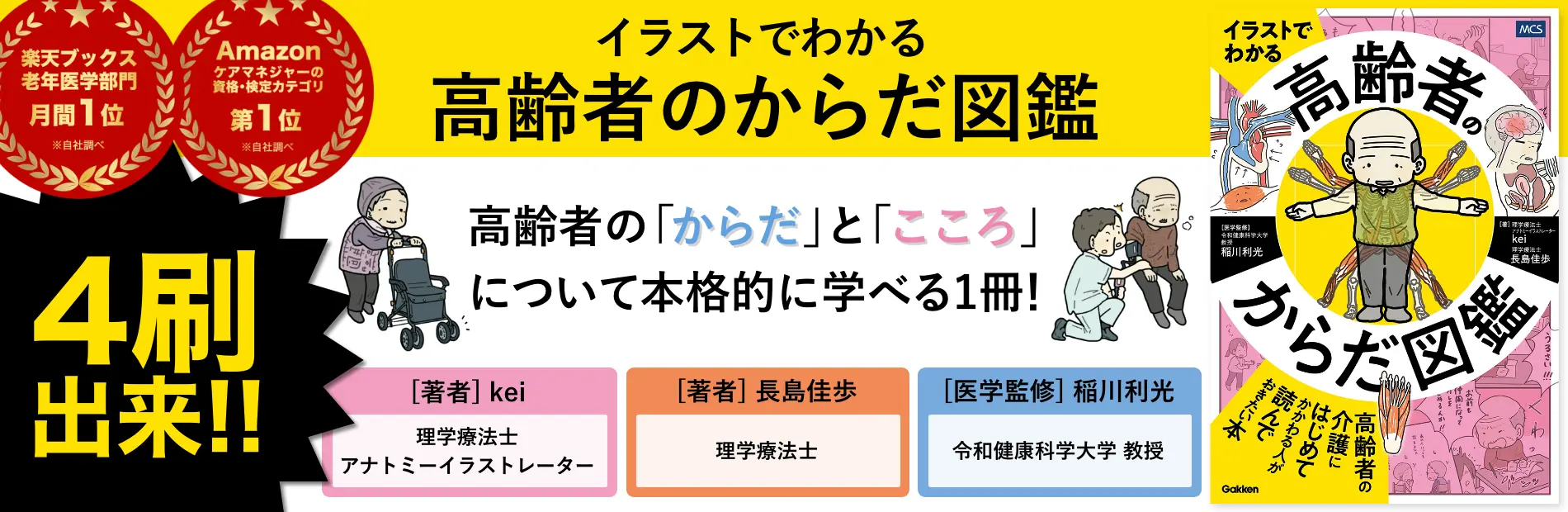

亜鉛のサプリメントについて

ここでは、亜鉛のサプリメントについて、効果が出るまでの期間や1日の摂取基準量を解説します。

そもそも亜鉛とは?

はじめに、亜鉛とはどのようなものかご紹介します。

亜鉛は、身体の中にある酵素の構成要素であり、細胞分裂や免疫機能の維持など私たちの身体の正常な機能に

欠かせない必須ミネラルの1つです。

そのため、意識的に日々の食事で摂取することが好ましいですが、難しい場合は薬局などで販売されている亜鉛サプリで補うようにしましょう。

亜鉛を普段の食事で摂取する際は、魚介類や肉類、豆類やナッツ類を意識的に取り入れるようにするのが

おすすめで、特に含有量が多いのが牡蠣です。

亜鉛サプリの効果が出るまでの期間

亜鉛サプリを摂取したからといってすぐに効果を実感できるわけではありません。

亜鉛の不足度合いや年齢などにより個人差はありますが、効果が出るまでは、おおよそ数週間から数か月ほどかかる場合が多いといわれています。

また、亜鉛は身体に吸収されにくい栄養素のため、単体で摂取するのではなく、ビタミンCやクエン酸と一緒に

摂取することで吸収率をあげることができます。

効率よく亜鉛を体内に取り入れるためには、亜鉛とビタミンC/クエン酸を極力同時に摂取するよう

心がけましょう。

また、効果がなかなか出ないからといって途中で摂取をやめてしまうのではなく、1日数回に分けて亜鉛サプリを補給し続けるようにしましょう。

亜鉛の1日の摂取基準量

現在、厚生労働省が発表している亜鉛の1日あたりの年齢別の摂取量の目安は、以下の通りです。

| 乳児 | 3.0mg |

| 小児 | 4.06mg |

| 成人男性 | 11.18mg |

| 成人女性 | 10.03mg |

| 妊婦 | 通常摂取量の+2mg |

上記の摂取量は目安量であり、日々の食事内容等で摂取しなければいけない量は異なるため、あくまで参考程度に確認しておくようにしましょう。

特に妊婦の方は、胎児の成長のため亜鉛が通常よりも多く消費されるため、こまめな摂取を心がけるのがおすすめです。

もし上記の摂取量で過不足ないか不安な方は、医師や管理栄養士などに相談するのがおすすめです。

スポンサーリンク

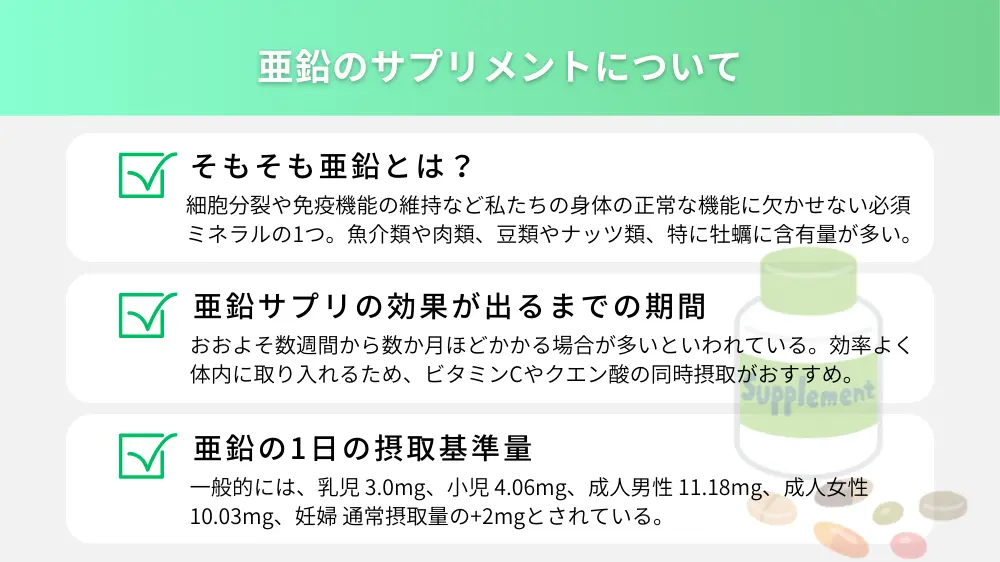

亜鉛の働き5選

次に、亜鉛の働きとして以下の5つをご紹介します。

- 新陳代謝の活発化

- ビタミンAの活性化

- 子どもの発育/成長の促進

- 生殖能力の維持

- うつ状態の緩和

新陳代謝の活発化

亜鉛には、正常な細胞分裂を助け、身体全体の新陳代謝を上げてくれる効果があるとされています。

特に味覚を司る舌にある味蕾という細胞は、新陳代謝の影響を受け、常に細胞が生まれ変わり続けることで

私たちの正常な味覚を維持しています。

また、亜鉛の効果で新陳代謝が上がることでタンパク質が活性化し、髪の毛の成長の促進や肌の健康維持にも

つながるため、亜鉛は私たちの健康維持に欠かせない栄養素です。

加えて、卵子と精子が受精して受精卵になると受精卵の細胞分裂が活発におこなわれるため、通常よりも多くの亜鉛が使用されます。

よって、妊活中や妊娠中の方は意識的に摂取すると良いでしょう。

ビタミンAの活性化

亜鉛には、ビタミンAを活性化する効果があるとされており、ビタミンAには粘膜を保護する役割があります。

肌の老化を防ぐことでエイジングケア効果をもたらし、粘膜を保護することでウイルス感染などのリスクを低くすることが可能です。

また、体内に存在する白血球などの免疫細胞の生成にも亜鉛が必要なため、亜鉛には身体免疫機能を高める効果も期待できるといえます。

子どもの発育/成長の促進

子どもの発育や成長時には、細胞分裂が多く行われ、細胞分裂には亜鉛が必要不可欠なため、普段の食事などから意識的に摂取するようにしましょう。

子どもの成長期に亜鉛が不足する状態が続くと、身長や体重の増加に影響が出たり、性成熟が遅れたりする可能性があるため注意が必要です。

生殖能力の維持

亜鉛は、別名「セックスミネラル」とも呼ばれており、男性の前立腺や精巣に多く存在して精子の生成を助ける効果が期待できます。

亜鉛不足になると正常な精子が作られず、男性不妊の原因となったり、女性においても女性ホルモンの量が減少し、生理痛や生理不順が起きやすくなったりすることがあるので、注意が必要です。

よって、亜鉛は男女双方の生殖能力の維持や不妊防止につながる栄養素になるため、日頃から意識的に摂取するようにしましょう。

うつ状態の緩和

私たちが物事を記憶したり、感情のコントロールをおこなったりするときには、脳の機能で神経細胞間での

情報伝達がおこなわれています。

うつ状態は、脳の機能の低下による神経細胞間の情報伝達がうまくいかないことが原因の1つです。

亜鉛は、神経伝達物質の生成に必要な要素なため、亜鉛を意識的に摂取することで情報伝達が正常におこなわれ、うつ状態を緩和することが期待できます。

また、亜鉛は髪の毛にも効果があるとされています。以下の記事で詳しく解説しています。

AGAは疾患であるため、必要な治療を施さなければ治すことはできません。さらに、AGAは進行性の脱毛症のため、できるだけ早く治療を始めないと手遅れになってしまいます。AGA治療を検討している方にとって、どのクリニックを選ぶかは非常に重[…]

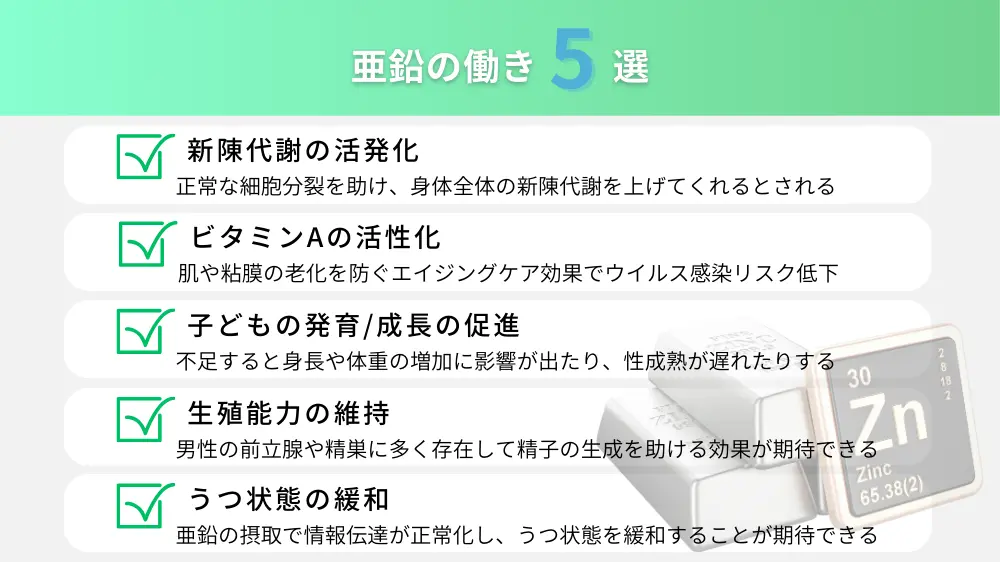

亜鉛サプリの過剰摂取による症状

本項目では亜鉛の過剰摂取による症状について、以下の2点に分けてご紹介します。

- 短期間の亜鉛の過剰摂取による場合

- 長期間の亜鉛の過剰摂取による場合

亜鉛は、身体にとって重要な栄養素ではありますが、過剰摂取をすると身体に悪影響が出る可能性があるため注意が必要です。

短期間の亜鉛の過剰摂取による場合

まずは、短期間の亜鉛の過剰摂取による諸症状についてご紹介します。

短期間での亜鉛の過剰摂取は、急性亜鉛中毒を引き起こし、兆候として以下のような症状が出る場合があります。

- 吐き気

- 嘔吐

- 食欲不振

- 胃痙攣

- 頭痛

- 下痢

急性亜鉛中毒か否かは、医師が服用歴や血液検査などをおこない、総合的に判断します。

亜鉛中毒の状態が長く続くと、肝機能障害などの合併症を引き起こす可能性があるため、

上記のような症状を発症した場合は、念のため医師に相談するようにしましょう。

長期間の亜鉛の過剰摂取による場合

次に、長期間にわたり亜鉛の過剰摂取をした場合の諸症状についてご紹介します。

長期間にわたり亜鉛の過剰摂取をおこなうと、気づかないうちに以下のような症状が進行する可能性があります。亜鉛の過剰摂取にならないように注意することが重要です。

- 免疫力の低下

- 体内の銅の減少

- HDLコレステロール(善玉コレステロール)の低下

亜鉛には、白血球などの免疫細胞の機能を高める効果があるとされ、亜鉛不足になると免疫系の働きが弱くなり、感染症などに感染しやすくなってしまいます。

また銅の吸収量が減少し銅欠乏を招くと、貧血や疲労、筋力低下、神経の損傷などを引き起こしやすくなり、

その結果、日常生活に支障をきたす恐れがあるため、注意が必要です。。

加えて、HDLコレステロール値が低下すると、血管内にコレステロールが溜まり、動脈硬化を引き起こし、

心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めてしまいます。

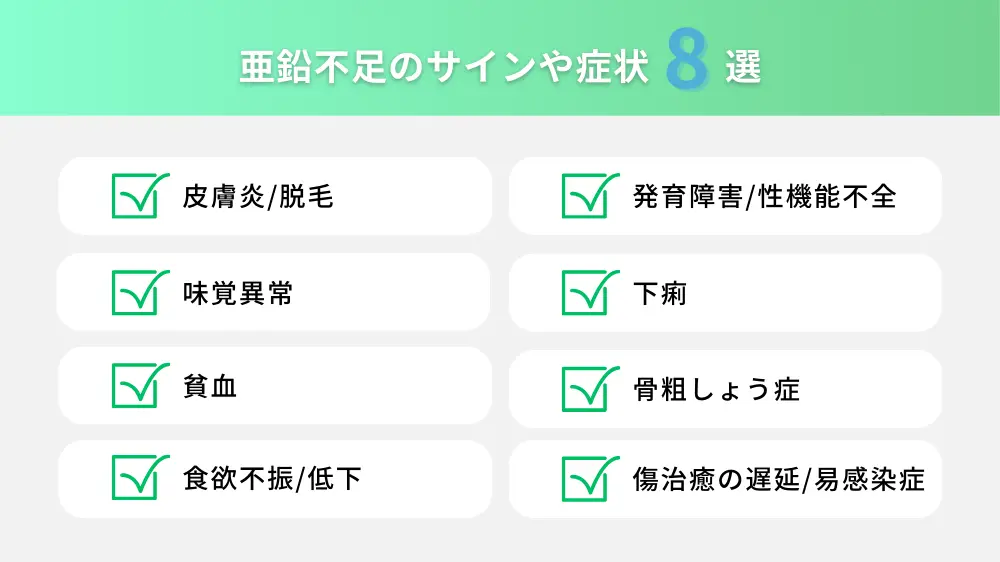

亜鉛不足のサインや症状8選

本項目では、亜鉛不足によって発生する症状について、以下の8つをご紹介します。

- 皮膚炎/脱毛

- 味覚異常

- 貧血

- 食欲不振/低下

- 発育障害/性機能不全

- 下痢

- 骨粗しょう症

- 傷の治りの遅延/易感染症

皮膚炎/脱毛

亜鉛は新陳代謝を高め、タンパク質を活性化させて肌のターンオーバーを円滑におこなうサポートをしてくれる役割があります。

しかし、亜鉛が不足するとタンパク質がうまく活性化せず、肌のターンオーバーや毛の細胞の生成が上手くいかなくなるため、肌トラブルを防止する面でも亜鉛は非常に重要です。

味覚異常

味覚を感じる舌の上皮細胞には、多くの亜鉛が存在し、正常な味覚を維持するため味蕾細胞のターンオーバーのサポートをしてくれています。

しかし、亜鉛が不足すると味蕾細胞のターンオーバーが上手くいかず、味覚を感じなくなったり、

舌がヒリヒリしたりするなどの味覚障害が発生することがります。

その際は医師の診察を受けるようにしましょう。

貧血

全身に酸素を運搬する役割を果たす赤血球を作り出すためにも、亜鉛が体内で使用されています。

しかし亜鉛不足に陥ると、正常な赤血球の生成ができず、貧血状態になり、全身に十分な酸素が運搬できない

状態が続いてしまいます。

貧血の要因は、体内の鉄分不足だと思いがちですが、亜鉛不足が原因になっている場合もあることを知っておきましょう。

食欲不振/低下

亜鉛不足に陥ると消化液の分泌が鈍くなったり、消化管粘膜の萎縮により消化管が弱ったりすることで

食欲が低下することがあります。

亜鉛不足による食欲不振/低下で食べ物を口にしないと、亜鉛不足にさらに拍車がかかり、症状が深刻化してしまうことがあるため、気になったら医師に相談するようにしましょう。

発育障害/性機能不全

亜鉛は正常な細胞分裂を促したり、精子の生成や体内のホルモンの量を維持したりする働きがあります。

特に子どもの成長期は細胞分裂が盛んになり、身長や体重が変化していく期間のため意識的な亜鉛の摂取が必要です。

加えて、妊活中の方にとっても、性機能が正常に機能しないと不妊につながる可能性があるため注意しておきましょう。

下痢

4つ目の症状の「食欲不振/低下」でも紹介したように、亜鉛不足に陥ると消化管が弱くなるため、十分に食べ物を消化できなくなります。

その結果、消化不良を起こし下痢を引き起こしてしまうため、下痢が改善されない場合は、亜鉛不足以外の要因も踏まえて医師に1度相談してみましょう。

骨粗しょう症

亜鉛は、骨の形成に関わる酵素であるALP(アルカリホスファターゼ)を活性化し、骨の生成を促し、骨の強度を保つコラーゲンの生成を助ける働きがあります。

しかし、亜鉛不足になってしまうとALPの働きやコラーゲンの生成が正常にいかず、

骨密度が小さくなり骨粗しょう症になってしまいます。

骨を頑丈にするためには、カルシウムの摂取が思い浮かぶ方が多いと思いますが、亜鉛の働きも大きいことを知っておきましょう。

傷の治りの遅延/易感染性

亜鉛不足に陥るとコラーゲンの生成が上手くいかなくなり、傷口がなかなか修復されず、炎症反応も長引いてしまいます。

さらにマクロファージや白血球、ナチュラルキラー細胞などの免疫細胞の働きも弱くなってしまうため、

感染症にかかりやすくなってしまうことがあります。

亜鉛不足の症状について、以下の記事でも詳しく解説しています。

亜鉛は魚介類や肉類に多く含まれる栄養素です。さまざまな原因で亜鉛は不足状態になります。亜鉛が不足すると、どのような症状があらわれるのでしょうか?本記事では、亜鉛不足について以下の点を中心にご紹介します。 亜鉛不足の原因や背景[…]

まとめ

ここまで、亜鉛サプリメントの効果が出るまでについてご紹介してきました。

要点を以下にまとめます。

- 亜鉛サプリメントの効果が出るまでの期間は、個人差はあるが、おおよそ数週間から数か月ほどかかる場合が多いといわれている

- 亜鉛の1日の摂取量は、子どもの場合3~4mg程度、成人の場合は10~12mg程度が目安とされている

- 亜鉛が体にもたらす効果は、新陳代謝の活発化、ビタミンAの活性化、子どもの発育/成長の促進、生殖能力の維持、うつ状態の緩和などがある

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。