寝起き、立ち座り、歩行、食べる、着替える、排泄するなど体で覚えた動作(手続き記憶と言います)には不思議な一面があります。どの動作も、産まれてすぐできるようになるわけではありませんから、特に食べる、着替える、排泄するなどの生活動作には、最初は誰でも親(他者)の手助けが必要です。

しかし、いったん一人でできるようになると、他者の手は鬱陶しいものに変貌します。「はい、あーんっ」と他者に食べさせてもらうことが食べにくいと感じない、鬱陶しいと感じないのは、ラブラブな恋人どうしくらいでしょうか。

もう少しわかりやすく説明します。自転車に乗れるようになったときを思い出してみると良いです。一人で乗れるようになる瞬間までは、誰かに支えてもらっていなければ不安です、その支えは安心と安全をもたらしてくれるものです。

しかし、ある瞬間にスイっと自分で自転車をコントロールできていると感じた瞬間から、他者の支えはかえって邪魔になりますし、今度は安全を脅かすものにさえなってしまいます。

体で覚えた記憶は、そう簡単に失うものではありません。それこそ自転車は何十年と乗っていなくても、一度乗れた人はペダルを一漕ぎ踏み込めばあとは無意識に、そして自動的に体は反応してくれます。

そう、誰かがそのペダルを踏むのではなく、本人がペダルを踏むことで体が覚えている記憶の扉が開かれるのです。

介助が必要となった高齢者の動作も、そのほとんどは体で覚えたものです。つまり、他者の介助は本人にとっては邪魔にもなるし、安全を脅かすものにもなると思っていなければなりません。認知症の行動・心理症状の一つとして、「介護に抵抗」と表現されるものがあります。

全てとは言いませんが、介助によって本人が安全を脅かされると感じたのであれば、それは「介護に抵抗」ではありません。むしろ体で覚えた記憶と繰り出された介助との間のギャップを感じたのであり、その動作の記憶がしっかりとある証拠と認めるべき「正しい反応」です。

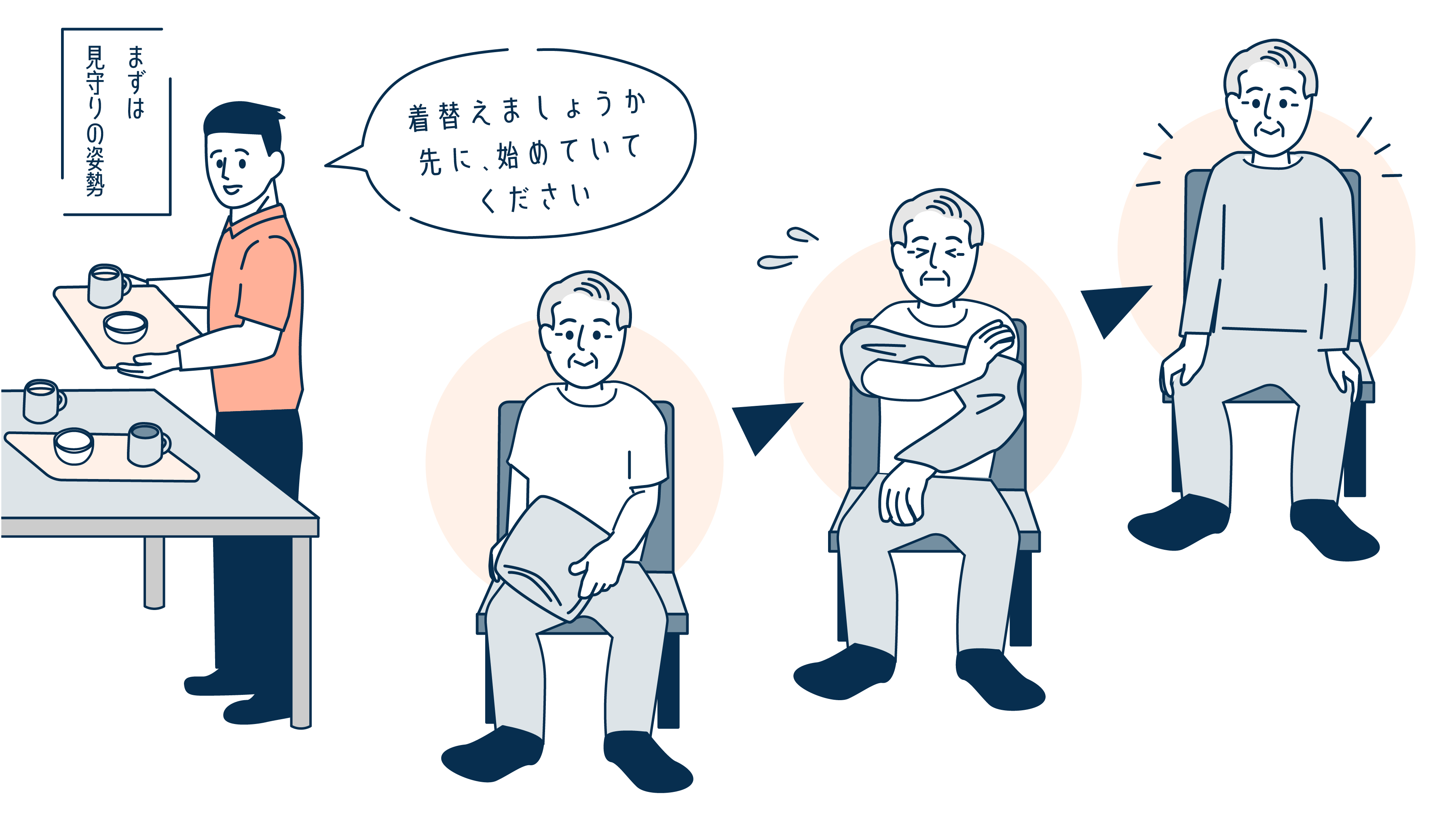

体で覚えた記憶の扉を開けるためには、また、他者の手を安心・安全なものと感じてもらうには“本人が先にほんの一漕ぎペダルを踏むこと”です。介助が必要なことに変わりはなくても、その動作の記憶を本人が取り出せるよう介助者が担うべき役割があります。

それは、どんな些細な動きであったとしても、まずは、“お先にどうぞの心で”本人に先手を譲り、介助者は受け手として介助をスタートさせることです。大切なのはそれだけです。